December 11, 2024 | Art | casabrutus.com

東京の美術館では初めてとなる毛利悠子の大型展『ジャム・セッション 石橋財団コレクション×毛利悠子—ピュシスについて』は、現代美術作家の視点から見た〈アーティゾン美術館〉のコレクションと自作との対話を見せるもの。彼女が読み解く近現代美術のもう一つの側面とは?

〈アーティゾン美術館〉では2020年の開館以来、毎年1回「ジャム・セッション」と題したシリーズの展覧会を開催している。現代アーティストが〈アーティゾン美術館〉を運営する石橋財団コレクションの作品からインスピレーションを受け、自作と呼応させた展示を行うというものだ。これまでに山口晃や鴻池朋子らがスリリングなインスタレーションを見せてきた。

「ジャム・セッション」の5回目になる毛利悠子が提示する展覧会タイトルは「ピュシスについて」。「ピュシス」とは「自然」または「本性」と訳される古代ギリシャ語だ。「自然」は、人工的なものを組み合わせた毛利の作品とは対極にあるもののように感じられる。

「私は機械仕掛けの作品を作っているけれど、いつも考えているのは『自然』のことだったな、と思って。たとえば重力とか磁力をセンシングしながら、すでに地球上にあるエネルギーを考えたいと思っていたんです」(毛利)

「ジャム・セッション」に参加した作家たちはコレクションを詳細に見ることによって、それぞれに発見をしている。過去の作品は毛利にもたくさんのことを語っている。

「コレクションから過去のアーティストの活動を見ると、彼らが何にチャレンジしているか、何を見たかったのか、世界を見たかったんだ、ということを感じることがありました。美術館の展示室でコレクションを見るときは額に入って心地よくデザインされている。でも、彼らがチャレンジしているのはもっと過酷なものですよね。それをもう1回、生の人間の手仕事を介して、彼らのチャレンジ精神みたいなものを呼び起こせたらおもしろいな、と思ったんです」

たとえばジョゼフ・コーネルの《見棄てられた止まり木》には「羽根が乱れている時は、適当な位置に広がるまで箱を振ること」というインストラクションが書かれている。コーネルのこのインストラクションは作品の裏側に書かれているので、通常の展示方法では見ることができない。今回はその箱の裏も見えるように置かれている。

「このインストラクションを読むと、コーネルは意図的に『動き』を要素の一つとして取り入れていることがわかります。これは箱の裏を見ないと気づけなかったことでした。風を感じる、見えないものを感じるという意味ではこの展覧会のキーになる作品だと思います」

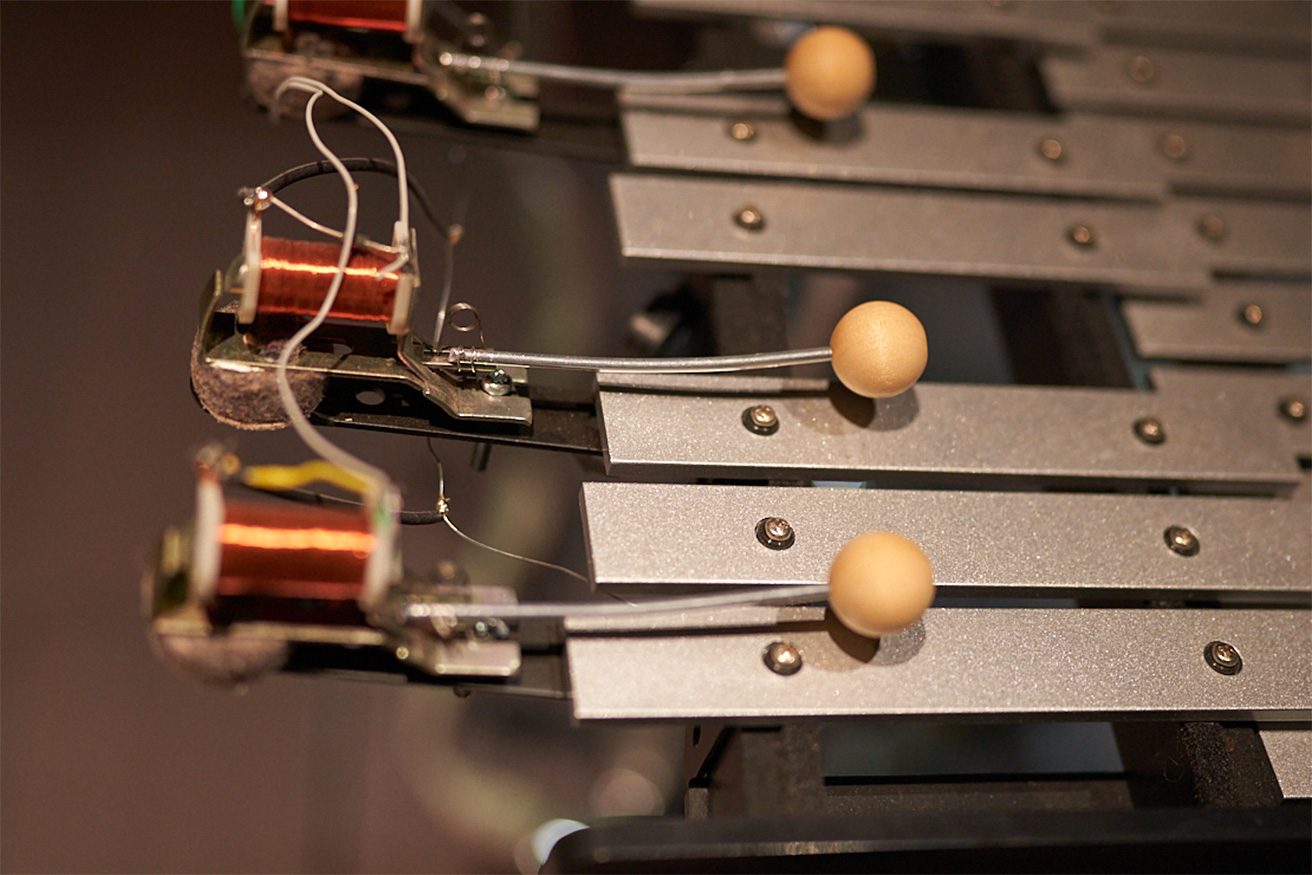

コーネル作品の奥に進むと暗闇の中、水をたたえたプールの上に鉄琴が置かれているのがぼんやりと見える。時折、その鉄琴をたたく音がする。背後には小さな火花が光る。毛利が制作したこの《鬼火》という作品は風が吹くとカーテンが揺れ、それが水上に浮かぶ金属の網に触れると網に流れていた微弱な電気が通電し、火花が散って鉄琴が音を奏でる、という仕組みだ。「風や、見えない力をどう取り入れるかを考えて作った」(毛利)というこの作品は、コーネル作品への返答となっている。

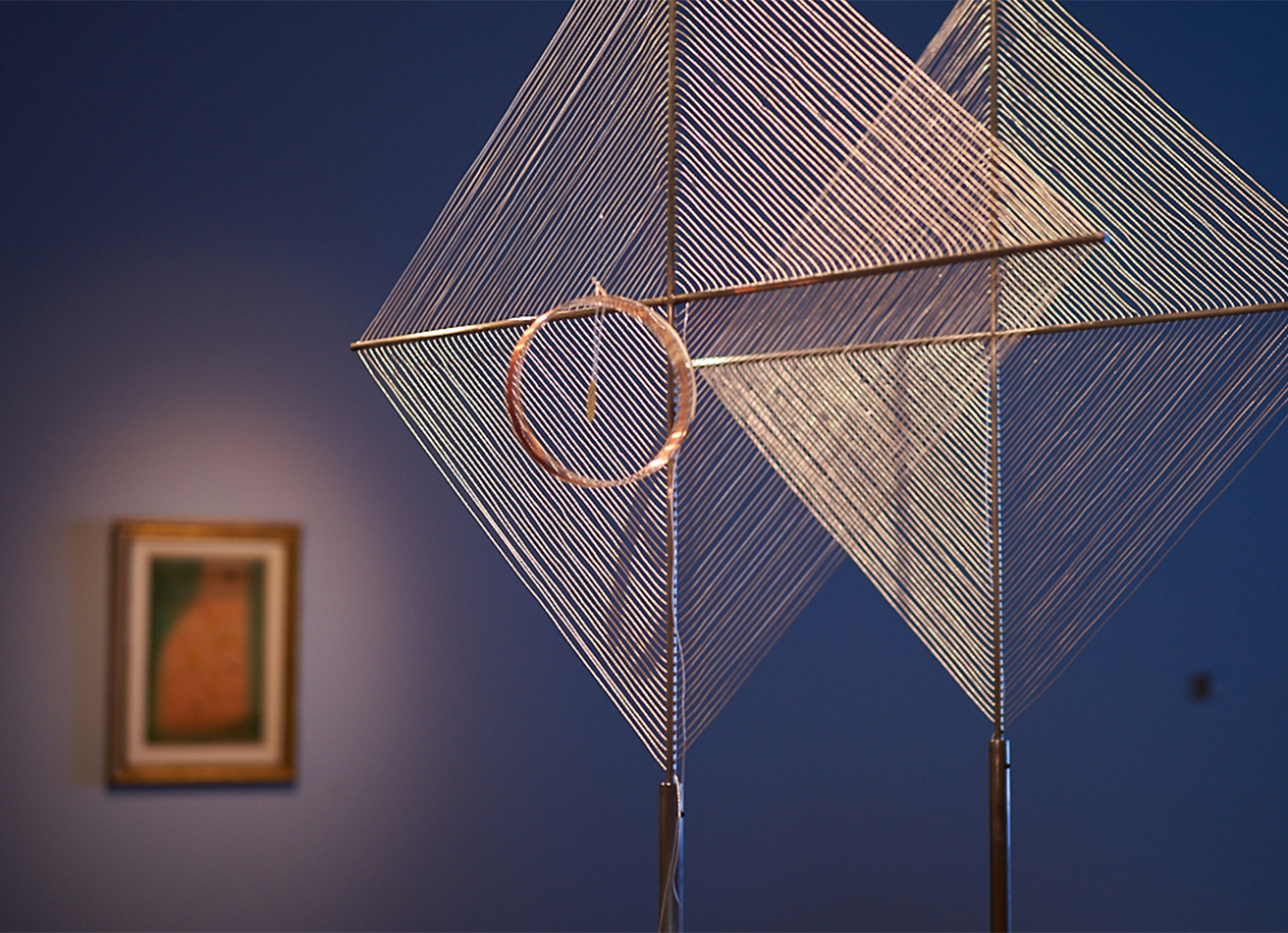

パウル・クレーの《数学的なヴィジョン》にはアルファベットや矢印などが描き込まれている。何かの機械の設計図のようにも見えるこの絵に、毛利は《Magnetic Organ》を組み合わせた。2つの箱状のアンテナが見えない磁場を生じさせていて、時折モビール状のコイルがその前を通ると虫の音のようなものが聞こえる。

「アーティストが何を考えていたのかを想像しながら一つひとつ制作していったような感じです」と毛利はいう。

クロード・モネは10日間の予定でブルターニュ地方の「ベリール」という島に出かけたが、滞在を延ばしておよそ2ヶ月半の間、そこに滞在する。彼はそこで見た島の光景を《雨のベリール》という絵に残した。

「その場所に興味がわいてきて、実際に行ってみたんです。確かに素晴らしい景色が見られるスポットはあるけれど崖っぷちで足元も悪い、大変なところでした。絵画からは静かで穏やかな印象も受けますが、実際はモネは過酷な環境に身を置いている。そこに彼のパッションを感じました」

モネの絵の脇には毛利が実際にベリールで撮影した映像が投影されている。スピーカーからは海の音やパンデミックでの隔離期間中の室内の音などが流れる。その音をマイクが拾い、コンピュータによってMIDI信号に変換されてピアノに伝えられて、ピアノが自動演奏される。不規則に動く鍵盤はベリール島に打ち寄せる波のようにも見える。

毛利の出品作品《めくる装置、3つのヴェール》はデュシャンの《彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁、さえも》(通称《大ガラス》)の構造を転用したものだ。デュシャン作品は下部の「独身者の機械」のエネルギーが上部の「花嫁の世界」に伝達する流れを表現していると考えられている。毛利の作品もさまざまな経路であるオブジェから別のオブジェへとエネルギーが伝達されている。

会場ではこのほかにも音をたてたり動いたりするオブジェが並ぶ。柔らかそうな見た目と相まって、まるで生きているように感じられるものも。磁力や電力で機械が動く、その様子を私たちが見る、それらも自然現象の一つであって、そこにも「自然の本質」が隠れている。

『ジャム・セッション 石橋財団コレクション×毛利悠子—ピュシスについて』

〈アーティゾン美術館〉6階展示室 東京都中央区京橋1-7-2。10時〜18時(毎週金曜日は20時まで)。月曜、12月28日〜1月3日、1月14日休(1月13日は開館)。日時指定予約制:ウェブ予約チケット 1,200円、窓口販売チケット 1,500円。学生無料(要ウェブ予約)。

毛利悠子

もうりゆうこ 1980年生まれ。2006年東京藝術大学大学院美術研究科先端芸術表現専攻修了。主な個展に第60回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展日本館(2024年)、十和田市現代美術館(2018年)など。そのほか第14回光州ビエンナーレ(2023年)、第23回シドニー・ビエンナーレ(2022年)などに参加している。