May 12, 2024 | Art, Design, Food, Travel | casabrutus.com

6月30日まで大分県で開かれている『OITA CULTURAL EXPO!’24』。大分をアートの地に変えた仕掛け人がおくる新しい芸術文化イベントだ。その見どころを紹介する。

温泉だけではない。大分県はアートに沸く地域だ。世界有数の湯どころ別府市では、2009年から国際芸術祭『混浴温泉世界』、市民文化祭『ベップ・アート・マンス』、またアニッシュ・カプーアや目、西野達などを招いた個展形式の芸術祭『in BEPPU』を開催。2012年から14年にかけて、神仏習合発祥の地・国東半島を舞台に開かれた『国東半島芸術祭』には、オノ・ヨーコやアントニー・ゴームリー、宮島達男といった名だたる作家が参加し、その恒久展示された作品を見に、今も多くの人が訪れる。日本の美術史を少し遡れば、戦後前衛美術運動「ネオ・ダダ」のメンバー吉村益信や赤瀬川原平が幼少期を過ごしたのも大分だった。

アートが地に根付くここ大分県を舞台に、今、新たなアート&カルチャーイベント『OITA CULTURAL EXPO!’24』が開催中だ。ディレクターは先述の芸術祭を長年手がけてきた山出淳也。いわば、大分をアートの地に変えた仕掛け人である。

「「今回、別府での“個展の芸術祭”を、広域で同時開催しようと思ったんです」と山出。その言葉通り、このイベントでは別府市、大分市、佐伯市、臼杵市の4地域でそれぞれ1名のアーティストが新たに作品展示やパフォーマンスを行い、近年アーティストの移住が進む竹田市では地域のアートマップを作成するプロジェクトを実施。またアート作品が恒久設置されている国東半島を含めた全6エリアで町歩きや食事を含む「カルチャー・ツアー」も行われる。もちろん作品自体も面白いのだが、このツアーが実にユニークだ。

「僕自身、これまで芸術祭などでアートツアーを企画してきましたが、ただのコンテンツ巡りでは物足りないと考えていました。そこでキーワードにしたのが“食”。国際的な美術展である『ヴェネチア・ビエンナーレ』に行くと、みんなイカスミ料理を食べる。アートをめぐる旅の楽しみは、意外と食でもあったりするんです」(山出)

各地の「カルチャー・ツアー」について詳しくは こちら 。

●おしゃべりする巨大こけしが出迎える大分市

大分市は、木崎公隆と山脇弘道によるアートユニットYotta(ヨタ)が作品を見せる。大分駅前にて巨大なこけしのバルーン彫刻《花子》がお出迎えし、市内のアーケード型商店街では、電飾された車で焼き芋販売を行う《金時》、ポン菓子製造機を車に搭載した《穀(たなつ)》を展示。パフォーマンス的に焼き芋やポン菓子の販売も行う。

ちなみに通常《金時》では鳴門金時を使用した焼き芋を提供しているが、「今回は大分産の高糖度さつまいも・甘太くんでアレンジ。《穀》のポン菓子用の米も大分産のものを選びなおしました」とYottaのふたりは説明する。

「大分は工芸も盛ん。そういう意味でも《花子》はマッチしているのかもしれません。加えて、大空の下でカラオケができる《青空カラオケ》などこれまで発表してきた作品も徐々に設置していきます。ある意味、Yottaの回顧展」(Yotta・木崎)

さらに大分市内にアトリエを設け、Yottaがそこに常駐する。このアトリエでは、《花子》や《金時》などに続く新作を構想していくという。会期最終日となる6月30日には、その構想のお披露目会を予定している。

「現地制作では、来てくれた方や地元の方にその過程を見てもらい、コミュニケーションを取りながらつくっていくことを大切にしたい。僕たちの作品は展示に合わせてつくり変えたりしていて、完成形がないタイプ。だからこそ、ここ大分で作品をつくりはじめることに意義があると思っています」(Yotta・山脇)

【大分市】Yotta「時化の雲からコンニチハ」

(土・日曜、祝日は10:30〜18:30)。火・水曜休(屋外作品は鑑賞可)。●別府で自然のエネルギーを元気に変える

国内屈指の温泉地・別府市を舞台にする作家は、現代美術の祭典のひとつ「ドクメンタ」を含む国内外で作品を発表してきた栗林隆。彼の代表作のひとつ《元気炉》は、原子炉を模した体験型のアート。薪をくべて薬草茶を沸かし、香りも豊かなその蒸気で室内を充満させ、人々を元気にしていこうという作品だ。今回、別府では、この《元気炉》が市内各地を旅する『元気炉トリップ』を展開する。

別府では至る所から温泉の湯気が地面から舞い上がる。その蒸気を使って魚を蒸し焼きにする「地獄蒸し」なる調理法も土地の名物だ。同じく蒸気に身を包む体験。似ているところもありますね? と問うと「確かに似ていますが、偶然です(笑)」と栗林。

「この《元気炉》は、これまでいろいろな土地で、そこで採れる薬草を使って展開してきました。“地物”を使うことがこの作品で僕が大切にしていることのひとつ。今回も別府で採れた薬草を使っています。土や水と同じように、その土地で採れたものが、その場所に合うんです」(栗林)

また、今回、栗林は、市内の大谷公園にもうひとつの作品《植物元気炉》もつくり上げた。これは、文字通り《元気炉》のドームが植物園になった作品で、中では別府市民が持ち寄った植物、また全国から寄付された植物が共生する。

曰く「一過性のものだけでなく、地元の人だけが知っている美味しいお店のように、土地に根付くようなものもつくりたかった」。この植物園は恒久設置。管理は、地域住民に委ねられ、コミュニティの人と人をつなぎ、地域に元気を生み出す。

また、これまで別府市で行ってきた芸術祭では「人と人が出会うこと」を大切にしてきた、とは山出の言葉だ。「蒸気のなかで人が出会い、また植物園が人と人を繋ぐ。人々の新しい出会いの機会づくりとして、実は以前から栗林さんに参加してほしいと考えていました」。また、地元のアーティストが市内のアートを案内する街歩きツアーも実施。夜は、アーティストと一緒にご飯を食べられるという。

【別府市】栗林隆「元気炉トリップ」

〜2024年6月30日。火・水・木曜休。別府市内各地を巡回。会場や時間などは「元気炉トリップ」公式Instagram:genkirotripで案内。500円(特製タオル付き)。 街歩きツアーについて詳しくはこちら。●佐伯市の人々の記憶に根付く戦争の涙と海

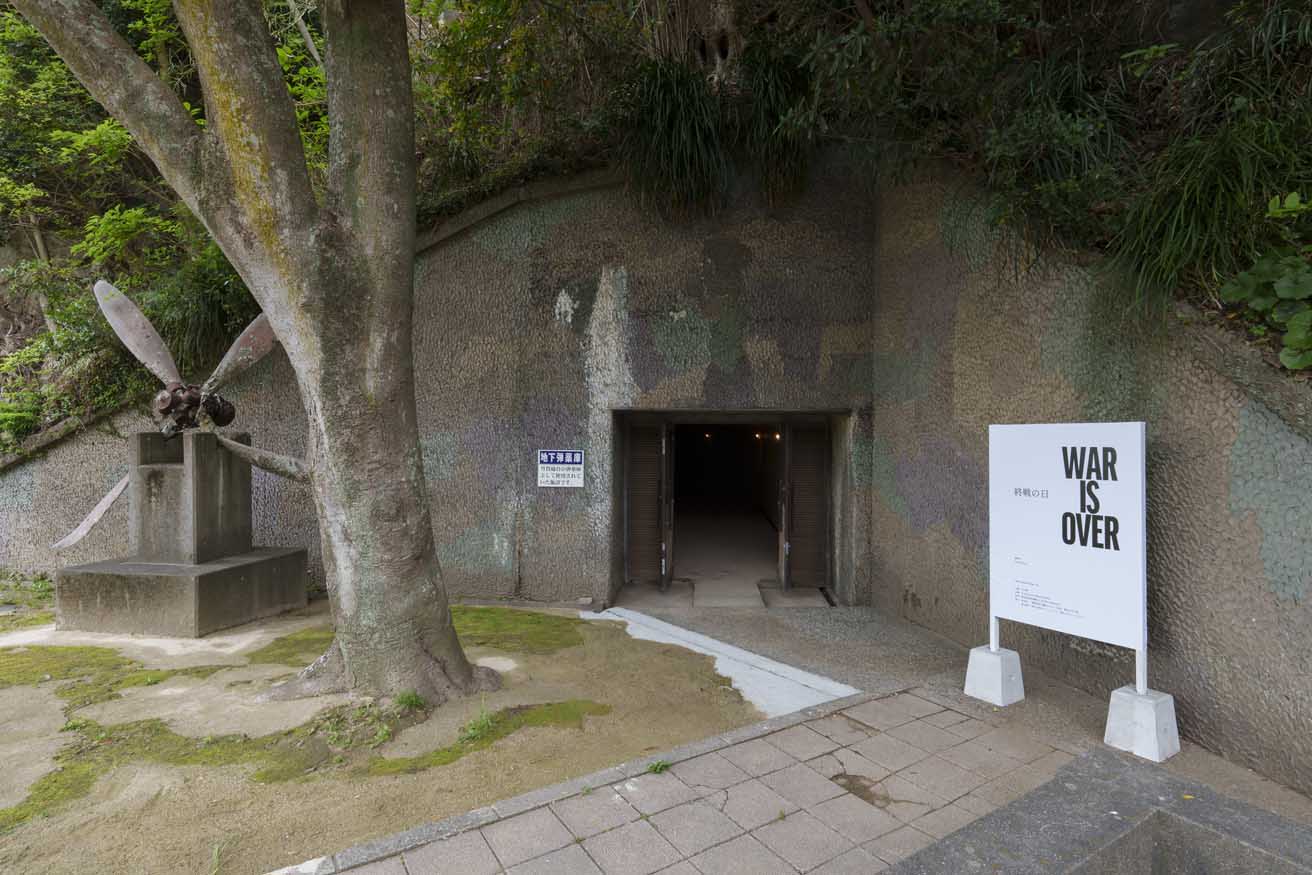

佐伯市では、歴史学や社会学的なリサーチのもと、現代の社会課題に応答する映像インスタレーションなどを手がけて来た藤井光が、新作個展を開催。会場は〈丹賀砲台園地〉の地下爆薬庫跡。

「佐伯市は、九州最東端の場所。第二次世界大戦中にこの小さな漁村に突然、砲台が置かれることになりました。戦争特需もありましたが、その静かな漁村の村が、ある日、戦争の起点となる地域になってしまったわけです。その戦争遺構が今回の会場です」(山出)

展覧会タイトルは『終戦の日 / WAR IS OVER』。オノ・ヨーコとジョン・レノンによる反戦メッセージから取られた題名で、新作映像作品では、終戦の日、涙を流しただろう人々の姿を、佐伯市民が演じている。

「実際、終戦の日、佐伯市でも多くの人が涙を流しましたという記録があります。その感情は、自分の家族が亡くなった悲しさ、悔しさ、苦しかった日が終わりほっとした気持ちなど、人によってさまざまだったはず。今回の藤井さんの作品は、特に国という大きな単位で共有される感情だけでなく、個人的な記憶や心情をすくい上げていて、現代人の心に送り届けてくれる」(山出)

ツアーでは、涙から海へ。佐伯市の“浦”と呼ばれる海沿いのエリアを巡り、魚の加工所でブイヤベースを食べる。ツアーのシナリオは、海の誕生をテーマに、この地域に縁のある小説家や俳優が関わり、“浦”や“灯台”が重要なキーワードとなるオリジナル作品だ。

【佐伯市】藤井光「終戦の日 / WAR IS OVER」

〜2024年6月16日。〈丹賀砲台園地地下弾薬庫〉大分県佐伯市鶴見大字丹賀浦577。火・水曜休。施設入場料 200円(鑑賞料は無料)。ツアー『藤井 光の新作鑑賞と「海」の誕生を感じる旅』について詳しくはこちら 。●臼杵市で体験する土と石の記憶

臼杵市は、国宝に指定された石仏群で知られ、また2021年、ユネスコの食文化創造都市に認定された都市だ。ここでは高岡友美と永森志希乃のユニット・風景と食設計室 ホーが、食と詩の朗読によるパフォーマンスとインスタレーションを行う。

「最近、臼杵市では行政が完熟堆肥による土作りを推進し、また有機野菜の栽培を奨励しています。小学校の給食にもその完全無農薬有機の野菜が提供されているんですね。今回、風景と食設計室 ホーがパフォーマンスを通して紡ぎ出す物語は、そうした土と、石仏の素材である石がテーマになっています」(山出)

ツアー『臼杵の循環型食文化を学ぶ。“石と土”をテーマに自分がいる風景を見つめる旅』)も、ホーのパフォーマンスが軸になる。「ホーの作品をより深く体験していくために、まず臼杵市が手がける土作りセンターに行き、有機野菜を作っている農家を訪問。アーティスト自身による朗読パフォーマンスと料理を体験したのち、石仏を見に行く。土から石へ、時間を辿っていくような体験ツアーです」(山出)

【臼杵市】風景と食設計室ホー 食事と朗読の公演「石が土になる間に」

〈旧石仏山荘〉大分県臼杵市大字深田835-4。2024年5月18日、5月19日、6月8日、6月9日。12時30分〜13時40分(公演終了時間は目安。受付は12時〜12時20分)。3500円。各回定員36名(バスツアーとのセット18名を含む)※5月18日〜6月16日はインスタレーションを公開。10時〜16時30分。火・水曜、公演日(5月18日、5月19日、6月8日、6月9日)休。無料。●アーティストが移住する竹田市の暮らし

竹田市は、近年アーティストやクラフト職人が多く移住しているエリアだ。ここでは、2017年に竹田市に移住してきた「暮らす実験室」が主催する、「ぐるずぶ市(ぐるぐる循環する暮らしとずぶずぶの関係がテーマ)」を拡張したイベントを実施。

「イタリアンのシェフあるいは和食の料理人のどちらかが作る地元の素材を使った料理を食べながら、竹田の農業従事者やアーティスト、クラフト職人のトークを聞くツアーイベントです。大きなテーブルを囲み、一緒に食べながら、暮らしについて考える場になれば」(暮らす実験室・市原)

イベント参加後は、彼らが手かげた「竹田城下町おさんぽMAP」を片手に、地域のつくり手たちの拠点をのんびり散歩してみては。

【竹田市】竹田市のクリエイターマップ

公式サイトより配布中 。ツアー『ぐるずぶTABLE at 暮らす実験室 自然と土地の営みにつながる、おいしいマルシェ』について詳しくはこちら 。カルチャーとはもともと「耕す」の意味だった。アートを巡り、食や人に出会い、この地で育まれてきた文化を体験するこの『OITA CULTURAL EXPO!’24』はどこかその「カルチャー」の本質を改めて思わせるイベントでもある。