December 11, 2023 | Architecture, Design | casabrutus.com

『カーサブルータス』2023年11月号でも特集したアメリカの巨匠フランク・ロイド・ライト。彼の手になる名作であり、解体・移築後の今も建築史に残る〈帝国ホテル二代目本館〉の完成から100周年の節目に合わせ、彼の功績に迫る展覧会『フランク・ロイド・ライト――世界を結ぶ建築』が、12月24日まで〈豊田市美術館〉で開催されています(東京、青森にも巡回)。国内では四半世紀ぶりとなるこの回顧展、模型や写真はもちろんのこと、国内初公開となるドローイングなど約420点を展示。建築・デザイン好きなら見逃す手はありません! 秋深まる会場の様子をレポートします。

1867年にウィスコンシン州に生まれ、19世紀末から半世紀あまりに渡って精力的に活動したライト。キャリアの間に遺した作品は1000以上、うち完成した作品が約500とされ、多岐にわたる活躍ぶりには目を見張るばかり。本展ではその建築家としての功績が、7つのテーマに沿って紹介される。

「若い人々にライトの創造の世界の奥深さや多様性を知ってほしい。だからこそ、今回の展示では年代順ではなく、彼の世界をひもとくテーマごとに紹介したいと思いました」そう話すのは、本展の企画監修を務めたワシントン大学建築学部教授のケン・タダシ・オオシマさん。ライトこそ今改めてスポットライトが当たるべき建築家だと力強く話す。

「ライトについては、限られた権威ある研究者がこれまでに述べたことがすべてという状況が続いていました。なかなか新しい世代が何かを言いづらいといいますか……(笑)。でもその状況が、2017年に行われたMoMAの『Frank Lloyd Wright at 150: Unpacking the Archive』展をきっかけに変わりつつあります。この展示は、2012年にライト財団から〈ニューヨーク近代美術館(MoMA)〉と〈コロンビア大学エイヴリー建築美術図書館〉に移管された5万点以上のライトの図面や資料に基づくものです。新たな資料を得て、ライトのさらなる魅力に対して、理解が進みつつあります。今回の展示にも、この新たに移管された資料のなかから、ライトによるドローイングなどが日本へやってきました。本邦初公開という作品も多いので、ぜひご覧いただきたいです」

第一章|モダン誕生 シカゴ―東京、浮世絵的世界観

ライトの作品世界と日本文化との関わりはよく指摘されるところ。密接なつながりの端緒となったのは、1893年のシカゴ万博。ミシガン湖の浅瀬に建てられた日本のパビリオン〈鳳凰殿〉がライトを虜にする。その後の1905年には初めて来日し7週間を過ごして、さらに興味を深めたのだそう。

この旅ではさらに数百枚の浮世絵を購入してシカゴに持ち帰り、1906年には浮世絵の展示も開催! 浮世絵のコレクター/ディーラーとしても活躍するのだ。このセクションでは、浮世絵の影響が明らかなライトのドローイングや、 ライトによる浮世絵展の写真、ルイス・サリヴァンの事務所で働いていた際に手がけた緻密な装飾ドローイングなどが紹介される。

第二章|「輝ける眉」からの眺望

ライトを象徴する言葉のひとつである“オーガニックアーキテクチャー(有機的建築)”は、建物がある土地と密接に結びつくもの。その土地ごとの地形、植生、気候などの環境に寄り添う名作が代表作〈落水荘〉であり、“輝ける眉”=〈タリアセン〉だ。さらに草原(プレーリー)を這うようにして建つ“プレーリー・スタイル”の作品群も、そんな考えから生まれたものだ。

日本に建てた作品群でもそれは同じ。丘の上に建つ〈山邑邸(現・ヨドコウ迎賓館)〉や関東大震災にも耐えた〈帝国ホテル二代目本館〉などの魅力も、土地との結びつきを考えたライトならではだろう。このセクションでは、プレーリースタイルの到達点とされる〈ロビー邸〉を始めとする住宅作品群や東西ふたつの〈タリアセン〉で彼がいかに周囲環境と向き合ったか、また、日本におけるライト作品などが紹介される。

第三章|進歩主義教育の環境をつくる

教育者としての顔も、ライトを語るときには欠かせない要素。大きな影響を与えたのは、進歩的な教育者たちだった母方の一族。叔母のジェーンとエレンが1886年に設立した「ヒルサイド・ホームスクール」は、古典的な教育法を否定し、実技や自然のなかでの体験学習などに重きを置いた先進的な学校だったそう。ライトは後にここに〈タリアセン〉を作り、タリアセン・フェローシップを設立。弟子たちは、デザインだけでなく、共同生活を送りながら農業や酪農にも携わった。

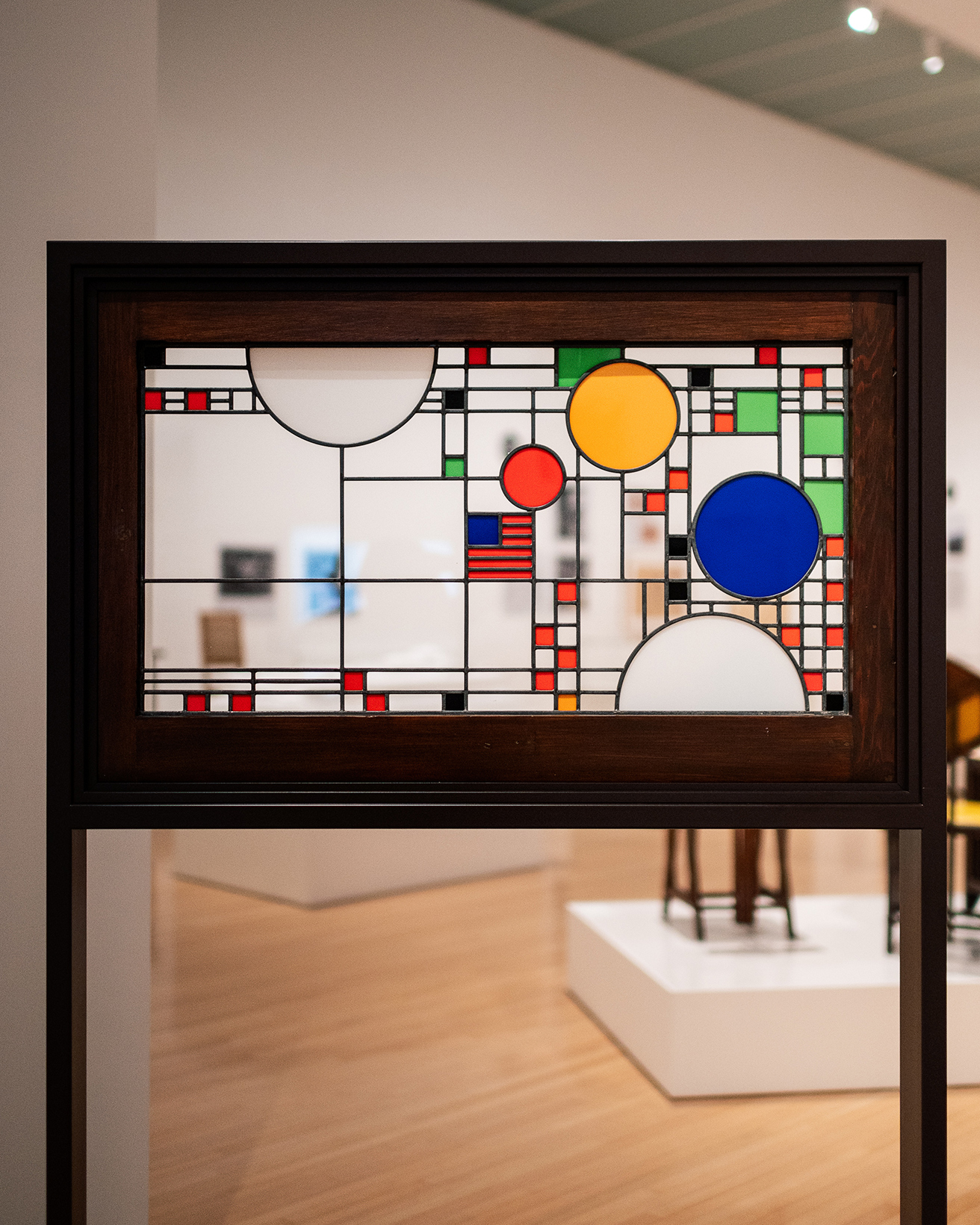

また、〈クーンリー・プレイハウス幼稚園〉や〈自由学園〉、そして最初の妻・キャサリンが近所の子どもたちを集めた幼稚園として使ったという〈ホーム&スタジオ〉のプレイルームなど、教育のための場の設計を多く手がけているのも見逃せないところだ。このセクションでは、教育こそが揺るぎない民主主義の基本だというライトの信念を取り巻く資料が展示される。

第四章|交差する世界に建つ帝国ホテル

日本でライトの名を広く知らしめたのは、やはり何と言っても1923年に完成した〈帝国ホテル二代目本館(ライト館)〉。遡ること10年の1913年の来日時には4ヶ月を過ごして候補地の調査や素材などの検討を行ったのだとか。ライトが目指したのは、元号が明治から大正へと変わり、さらに国際化へ邁進する日本を象徴する存在感を持つホテルだ。

オープンのその日に関東大震災に見舞われ、第二次世界大戦にも遭ってと、大正から昭和初期の、日本の激動を目撃したこの〈ライト館〉は1967年に取り壊されてしまい、愛知県犬山市の明治村に一部が残るのみ。このセクションでは、伝説的な存在となった傑作〈ライト館〉の全貌を、さまざまな角度から明らかにする。興奮を呼ぶ当初案のドローイングはもちろん、全体模型からは本物の〈ライト館〉がどんなに大きく豪壮だったかを窺い知ることができる。時代を考えればかなり貴重な、工事中の写真も必見。

第五章|ミクロ/マクロのダイナミックな振幅

〈ライト館〉に使われた、装飾を彫り込んだテキスタイル・ブロックの四角いフレームが、ホテル全体のプランニングと相似形に近いのを知っているだろうか? ライト建築では全体と部分の相関関係がとても密接。全体が部分のために、部分が全体のためにあるという信念に基づくものだ。これは、彼が幼少期に親しんだフレーベルの積み木とも結びついているのだとか。

富裕層だけでなく、すべての人々に良質な住宅が行き渡る未来を見据えて、ライトがそのキャリアの後期に開発した「ユーソニアン住宅」もその発露といえる。このセクションではユーソニアン住宅の一部も再現! 大きなみどころのひとつだ。

第六章|上昇する建築と環境の向上

プレイリースタイルの住宅群が揺るぎない評価を得ていることから見逃されがちだが、ライトは、垂直方向に伸びる空間の造形力も抜群! 〈SCジョンソン本社ビル〉の大空間に屹立する蓮の葉のような柱群はその好例。同社の〈研究棟〉も、コア部分の周囲に柱のないガラス張りの空間を配したもので、新しい素材や技術を積極的に採り入れるライトの姿勢をよく表している。

1マイルの高さの高層ビル〈マイル・ハイ・イリノイ〉や50階建ての複合ビル〈ゴールデン・ビーコン・アパートメント〉などは、いずれも計画案ながら、意欲的に高層ビルを目指したライトの一面を表すもの。これまであまり紹介されることのなかったこれら計画案のドローイングや模型が、このセクションで一挙公開。未来を築く建築家の眼差しを追体験できる。

第七章|多様な文化との邂逅

本人は最後まで認めなかったものの、ライトの創作における日本の影響は甚大。加えてヨーロッパ各地を始め各地を旅し、各国の文化や人々と出会ったり、ネイティブ・アメリカンの文化にも興味を持ったりといった経験が、クリエイティブにも発揮されている。真の意味で“インターナショナル”な建築家だったといえるだろう。

このセクションでは、世界各地の旅先での写真などを公開。カルロ・スカルパ、土浦亀城夫妻、アルヴァ・アアルト……。”アメリカの最も偉大な建築家”をなす、さまざまな文化が見えてくる。

谷口吉生の名建築で、ライトを堪能!

キャプションも丁寧で、じっくりと時間をかけて見たくなるこの展示が、現在〈ライト館〉がある犬山市と同じく愛知県にある〈豊田市美術館〉で行われるのは感慨深いものがある。

さらに1995年完成のこちらの美術館、谷口吉生の設計による日本のモダニズム建築の傑作だ。深い木立のなかに現れる大きな池と、その先に建つ美術館の凛々しい佇まい。その中で味わう、モダニズム建築の巨匠の生涯……。明治村にある〈帝国ホテル中央玄関〉と合わせて、ぜひ訪れてほしい。

展示はこの後、東京の〈パナソニック汐留美術館〉、青森の〈青森県立美術館〉を巡回! 日本各地をじわじわとライト・ワールドが再び席巻していく。

『帝国ホテル二代目本館100周年 フランク・ロイド・ライト 世界を結ぶ建築』

〈豊田市美術館〉愛知県豊田市小坂本町8-5-1。〜2023年12月24日。10時~17時30分(最終入館は17時)。月曜休。入場料、一般 1400円 、 高校・大学生 1000円 、中学生以下無料。パナソニック汐留美術館(2024年1月11日~3月10日)、青森県立美術館(2024年3月20日~5月12日)にも巡回。