January 1, 2025 | Art, Architecture, Design, Travel | casabrutus.com

2025年も全国各地で開かれる展覧会は期待大。その中でも、見逃せないものをカーサ ブルータスが特別にセレクト。どれも緻密なキュレーションで新たな視点を提供してくれます。

●東京『ル・コルビュジエ 諸芸術の綜合 1930-1965』(2025年1月11日〜 3月23日)

建築のみならず絵画や彫刻でも業績を残したル・コルビュジエ。活動の後半期に彼は、建築の指揮のもとで絵画や彫刻をつなぐ試みを「諸芸術の綜合」と表現した。その彼が1930年代以降に手がけた絵画や彫刻、素描、タペストリーを集めた展覧会が開かれる。ル・コルビュジエの40歳代以降、円熟期の創作に注目した展覧会としては日本では初めてのものだ。

本展は、ル・コルビュジエ財団の協力のもと開催される。〈ロンシャンの礼拝堂〉や「無限成長美術館」の構想、「チャンディガールの都市計画」、〈1958年ブリュッセル万国博覧会フィリップス館〉など後期の建築作品も紹介する。あわせてフェルナン・レジェやジャン・アルプ、カンディンスキーら同時代に活躍した芸術家たちの作品も併置。ル・コルビュジエの絵画との対比を見せる。

〈ロンシャンの礼拝堂〉などル・コルビュジエの後期の建築作品には、彼の絵画や彫刻を形作る曲線が立体化したようなフォルムが現れる。彼の中では建築と絵画や彫刻がどのように絡み合っていたのか、その関係性を考察する。

●東京『ゾフィー・トイバー=アルプとジャン・アルプ』(2025年3月1日〜6月1日)

テキスタイル・デザイナーとしてキャリアをスタートさせ、緻密な幾何学的形態による絵画や室内空間を追求したゾフィー・トイバー=アルプと、詩人としても活躍しながら偶発的に生まれる形態からコラージュやレリーフ、彫刻を制作したジャン・アルプ。20世紀前半を代表するアーティストカップルを100点あまりの作品で紹介する。

ゾフィーは1889年スイス生まれ、ジャンは1886年ドイツ生まれ。1915年にグループ展をきっかけに知り合った二人はコラボレーションによる作品を制作するようになり、1922年に結婚する。彼らは個々の創作活動を追求するだけでなく、互いに影響を及ぼしあっていた。1943年にゾフィーが没したのちも、彼女が残した作品から刺激を得て制作したジャンの作品もある。

ゾフィーについては2021年、ニューヨーク近代美術館などで回顧展が開催されたのを機に再評価が進んだ。彼らが活躍した20世紀前半は、女性にはテキスタイルなど応用美術がふさわしいと考えられており、ゾフィーは前衛芸術の分野で活躍した女性の先駆的存在となる。ジャンに比べると日本では紹介される機会の少なかったゾフィーの創作活動を包括的に紹介する貴重な展覧会となる。

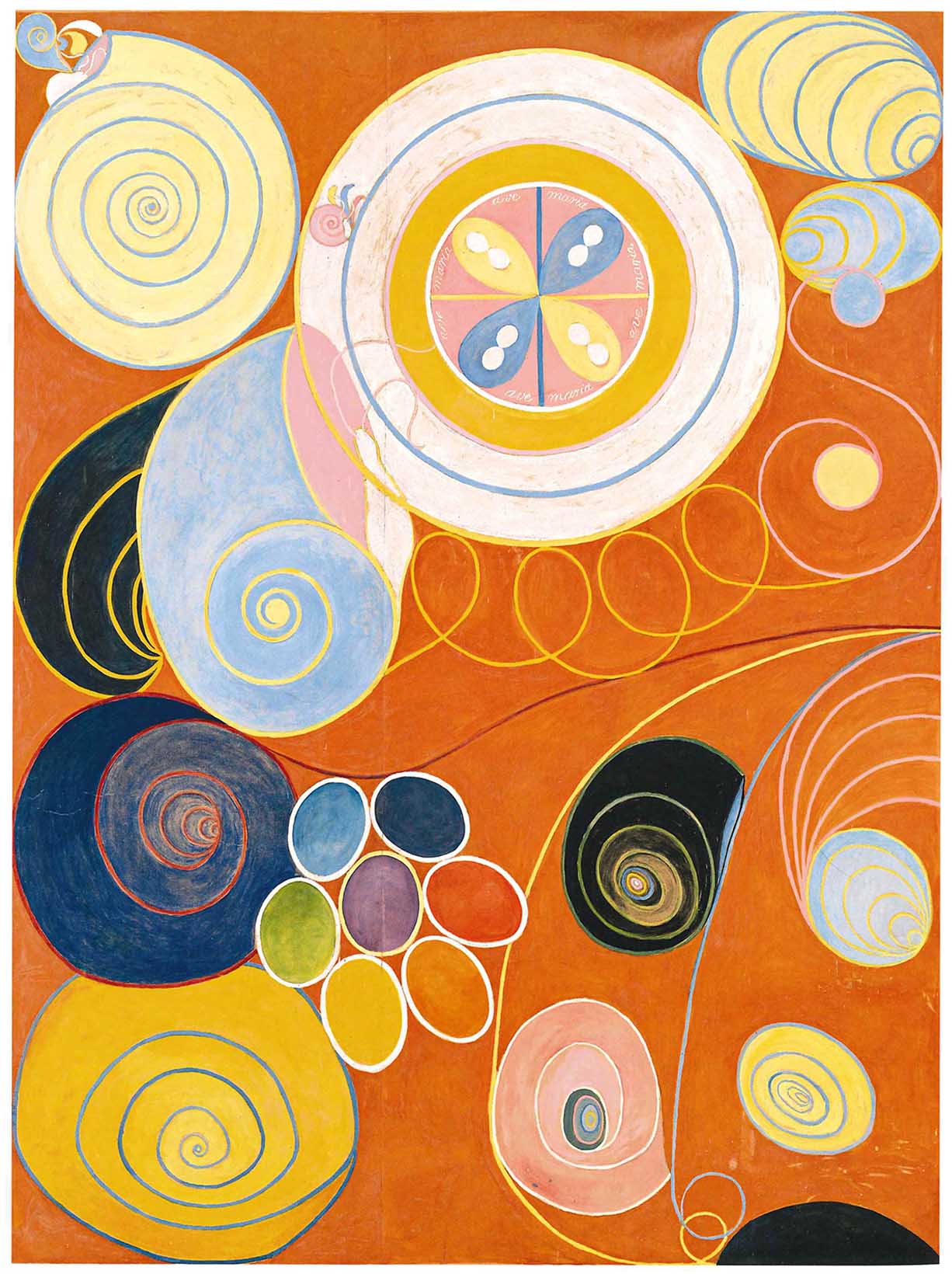

●東京『ヒルマ・アフ・クリント展』(2025年3月4日~6月15日)

20世紀初頭、カンディンスキーやモンドリアンに先駆けて抽象絵画を創案した画家として、近年再評価が進むヒルマ・アフ・クリント。1862年、スウェーデンに生まれた彼女は肖像画などで多くの注文を受ける職業画家として活動する一方で、神秘主義思想やスピリチュアリズムに傾倒し、アカデミックな絵画とはまったく異なる抽象表現を生み出す。1906年から1915年にかけて彼女は自身が構想した全193点の「神殿のための絵画」を描きあげる。そのうち、1907年には人生の4つの段階についての絵画を描くよう天啓を受け、《10の最大物》と呼ばれる10点の絵画を描いた。アフ・クリントは81歳に死去するまで制作を続けたが、それらが他者の目に触れる機会は少なかった。

没後は限られた人々だけに知られていた彼女の作品は1980年代以降、少しずつ注目を集めるようになる。2018年にニューヨークのグッゲンハイム美術館で開かれた回顧展は同館史上最高の100万人以上を動員した。

この展覧会はアフ・クリントのアジアでは初めての大回顧展になる。約140点の作品や彼女が残したノートなどの資料はすべて日本初公開だ。美術史を書き換えるかもしれない画家の存在を目に焼きつけたい。

●東京『リビング・モダニティ 住まいの実験 1920s-1970s』(2025年3月19日~6月30日)

ル・コルビュジエやミース・ファン・デル・ローエといった建築家たちが探求した、機能的で快適な戸建ての住まいを巡る展覧会。1920年代から70年代にかけて建てられた14のモダン・ハウスを軸に、彼らが目指したものは何かを探る。

登場する住宅はル・コルビュジエが両親のために建てた〈ヴィラ・ル・ラック〉、藤井厚二の5番目の自邸〈聴竹居〉、リナ・ボ・バルディの自邸〈ガラスの家〉、ジャン・プルーヴェが自身の経営する工場の部材を使って組み立てた〈ナンシーの家〉など。菊竹清訓・菊竹紀枝がメタボリズムを実践した〈スカイハウス〉や、ありふれた建売住宅を独自に拡張したフランク・ゲーリーの〈フランク&ベルタ・ゲーリー邸〉なども興味深い。

展覧会ではこれらの住宅における衛生へのまなざしや、鉄やコンクリートといった当時の新素材、内と外をつなぐ豊かな演出、キッチンの進化、自然とのつながりといった側面にスポットをあてる。中でもミース・ファン・デル・ローエの未完のプロジェクト〈ロー・ハウス〉を原寸大で実現する展示は必見だ。2025年1月31日まではこの〈ロー・ハウス〉模型制作のためのクラウドファンディングが実施されている。現代の住まいに通じるさまざまな流れを体感できる。

●京都『アンゼルム・キーファー大規模展覧会(仮称)』(2025年3月下旬〜6月下旬)

日本では2024年に公開されたヴィム・ヴェンダース監督の映画『アンゼルム "傷ついた世界"の芸術家』でも大きな話題を呼んだアンゼルム・キーファー。2025年にはいよいよ彼の作品が日本にやってくる。場所は世界遺産、京都にある〈二条城〉だ。二の丸御殿台所・御清所や城内庭園などそれぞれにユニークな空間にキーファーの作品が現れる。

キーファーは1945年ドイツ生まれ。これまで〈ポンピドゥー・センター〉や〈広島市現代美術館〉など、世界の名だたる美術館で個展を開催してきた。土・石・藁・鉛といった素材や神話を参照した重厚な作品が、人間の歴史や精神の深くて暗いところに私たちを導く。

二条城ではこの場所のために制作した新作が展示される。彼は狩野派の屏風に使われている金箔や、谷崎潤一郎が『陰翳礼讃』で綴った日本建築における光と闇の佇まいに魅了されたという。金は自ら光を放つのではなく、他からの光を反射することで輝く。また化学変化しにくい金は権力者を始めとして多くの人を虜にしてきた。キーファーの作品には創造と破壊、再生といったものが色濃く感じられる。桜咲く〈二条城〉で彼の作品が何を語るのかを見届けたい。

●東京『タピオ・ヴィルカラ 世界の果て』(2025年4月5日~6月15日)

フィンランドのモダンデザイン界の重鎮、タピオ・ヴィルカラ(1915―1985) を紹介する日本では初めての大規模な個展。ヴィルカラは1940年代後半から1950年代にかけてイッタラ社のデザインコンペに優勝、ミラノトリエンナーレにも3度、入賞して脚光を浴びた。セラミックアーティストの妻、ルート・ブリュックとともにフィンランドでは多くのミュージアムに作品が収蔵されている国民的デザイナーだ。

彼の活動は「ウルティマ・ツーレ(「世界の果て」の意)」をはじめとするガラスの名品や陶磁器、カトラリー、家具などのプロダクト、合板による木のオブジェ、ランドスケープアートまで多岐にわたる。その背後にあるのは彼が愛したラップランドの静寂と、自然に宿る生命力と躍動だ。

この展覧会はヴィルカラとブリュックの作品を常設展示している〈エスポー近代美術館〉の協力で開かれるもの。ヴィルカラのプロダクト、ガラスや木の彫刻、写真など約300点が並ぶ。プロダクトデザイナーであり、彫刻家、造形作家として活躍したヴィルカラの多彩な顔を紹介する。

●東京『藤本壮介展』(2025年7月2日~11月9日)

渦巻き状に配された書架がある〈武蔵野美術大学美術館・図書館〉、3つの箱が入れ子になった住宅〈House N〉、古い旅館をアート・ホテルに生まれ変わらせた〈白井屋ホテル〉などで評価されている建築家、藤本壮介。彼にとって東京の美術館でこれだけの大規模な個展を開くのは初めてのことだ。

藤本壮介は1971年北海道生まれ。現在、東京とパリ、深圳に事務所を構え、世界各地でプロジェクトを進行させている。近年ではその名の通り白い葉が枝を広げているような集合住宅《ラルブル・ブラン(白い樹)》(2019年、フランス・モンペリエ)、内部にも森が続いているかのような空間が広がる音楽複合施設《ハンガリー音楽の家》(2021年、ブダペスト)などを完成させた。2025年に開催される「大阪・関西万博」の会場デザインプロデューサーとして巨大なリング状の構造物を設計するなど、世界的に注目されている。

会場ではたくさんの模型に囲まれる空間、「大阪・関西万博」のリングの5分の1模型、今年のコンペで藤本が選出された仙台の〈国際センター駅北地区複合施設〉の大型模型や資料などが展示される。彼の建築を視覚だけでなく身体でも体感できる展覧会だ。

●香川『大竹伸朗展』(2025年8月1日〜11月24日)

質、量ともに見るものを圧倒する仕事量で半世紀近い創作活動を続けてきた大竹伸朗。1988年に宇和島市に拠点を移した彼の大規模個展が〈丸亀市猪熊弦一郎現代美術館〉で開かれる。同館では12年ぶりになる個展だ。

今回の個展では「網膜」にフォーカスをあてる。「網膜」は廃棄された露光テスト用のポラロイド・フィルムに残された光の痕跡をカンヴァスに拡大転写し、その表層にウレタン樹脂を塗布したもの。分離した「透明のマチエール」と「写真像の色彩」が脳内で統合され、新たな像として見るものの前に立ち現れる。

大竹はこの個展のために新作の「網膜」制作に集中的に取り組んでいる。長時間留置されたポロライドの感光剤は変質し、そこに蓄積された記憶を浮かび上がらせる。会場では未公開作品や2014年に制作された巨大な立体作品《網膜屋/記憶濾過小屋》など、「網膜」シリーズのさまざまな展開が見られる。動き続けてとどまることを知らない大竹伸朗の現在地が見える。

●神戸・福島・東京『大ゴッホ展』(神戸:2025年9月20日〜2026年2月1日、福島:2026年2月21日〜5月10日、東京:2026年5月29日〜8月12日)

オランダのクレラー=ミュラー美術館からゴッホ作品を中心に紹介する展覧会。「I 夜のカフェテラス展」と「II アルルの跳ね橋展」の2つの展覧会がそれぞれ約1年かけて神戸・福島・東京の3会場を巡回する、「大ゴッホ展」の名にふさわしいスケールだ。

「I 夜のカフェテラス展」に出品される《夜のカフェテラス》は1888年9月に南仏アルル中心部のカフェを描いたもの。ゴッホ作品の中でも人気の高い1枚だ。モデルとなったカフェは現在も営業しており、“聖地巡礼”する人も多い。この展覧会ではオランダからパリを出て南仏アルルにやってくるまでの、画家としてのファン・ゴッホの前半生をたどる。

「II アルルの跳ね橋展」の《アルルの跳ね橋》はアルルの運河にかかっていた跳ね橋を描いたもの。ゴッホはこの橋をモチーフにした作品を複数残しているが、〈クレラー=ミュラー美術館〉蔵のものが日本で展示されるのは約70年ぶりのことだ。この展覧会ではアルルからサン=レミ、終焉の地オーヴェール=シュル=オワーズに至るまで、ゴッホ最晩年の2年半にフォーカスをあてる。

人付き合いがいいとはいえないゴッホは絵も売れず、貧困に苦しんだ。そんな状況にあっても絵を描くことはやめなかったゴッホの人生が浮かび上がる。

●茨城『磯崎新展(仮称)』(2025年11月1日〜2026年1月25日)

2022年に逝去した磯崎新の回顧展が彼自身の設計による〈水戸芸術館〉で開催される。1931年、大分市に生まれた彼は丹下健三のもとで学び、1963年に磯崎新アトリエを設立した。60年代に大分市で集中してプロジェクトを手がけ、後にバルセロナや奈良など世界各地で多くの作品を残している。2019年にはプリツカー賞を受賞するなど、その活動は国内外で高く評価されていた。

彼は建築だけでなく政治・社会・文化と幅広い分野で深い論考を重ねていた。『建築の解体』『デミウルゴス 途上の建築』といった著作には建築史や哲学を横断する彼の思考が現れている。浅田彰や横尾忠則といった知識人・芸術家たちとのコラボレーションやキュレトリアル・ワークでも鋭い視座を示した。

この展覧会では20世紀を代表する建築家であり、建築の枠を超えた知の巨人といっていい磯崎の文化的、思想的活動を総体的に紹介する。近代建築の超克を目指した彼が残したものから何を読み取るのかが問われる。