July 29, 2024 | Art, Architecture, Travel | casabrutus.com

青森県で開催中の「AOMORI GOKAN アートフェス 2024」は県内5つの美術館とアートセンターが連携して行うアートフェス。アートを通じて青森のいろいろな顔に出合えます。

青森県で開かれている「AOMORI GOKAN アートフェス 2024」では「つらなりのはらっぱ」を共通テーマに各館が独自にキュレーションした企画展を行う。参加しているのは〈青森県立美術館〉〈青森公立大学 国際芸術センター青森〉〈弘前れんが倉庫美術館〉〈八戸市美術館〉〈十和田市現代美術館〉の5館だ。一つの県に現代美術を主に扱う美術館が5つもあるのは珍しい。青森という地や歴史に対してアーティストがそれぞれ呼応したアートが楽しめる。まずは青森市の2つの美術館へ出かけてみよう。

●土の壁と床がある〈青森県立美術館〉

〈青森県立美術館〉では「つらなりのはらっぱ」のメイン企画として「かさなりとまじわり」展を開催している。〈青森県立美術館〉の建物は隣接する三内丸山遺跡を彷彿させる土の壁と床が特徴だ。そんな歴史や自然と人間とが「かさなり」「まじわり」ながら新しいエネルギーが生まれてくるような展示となっている。

建物の外で来場者を出迎えるのはこの美術館の設計者でもある青木淳の《つらなりのはらっぱのための壁》だ。このアートフェスのテーマにある「つらなりのはらっぱ」は彼が提唱した「原っぱ」論がもとになっている。「原っぱ」とは、日常の延長であり、とくに目的を持って行くところではないけれど、訪れると誰かがいて何かが起こるかもしれない場所だ。《つらなりのはらっぱのための壁》は青森名産のりんご箱をずらしながら重ねたもの。展覧会のサインでもあり、休憩所も兼ねている。

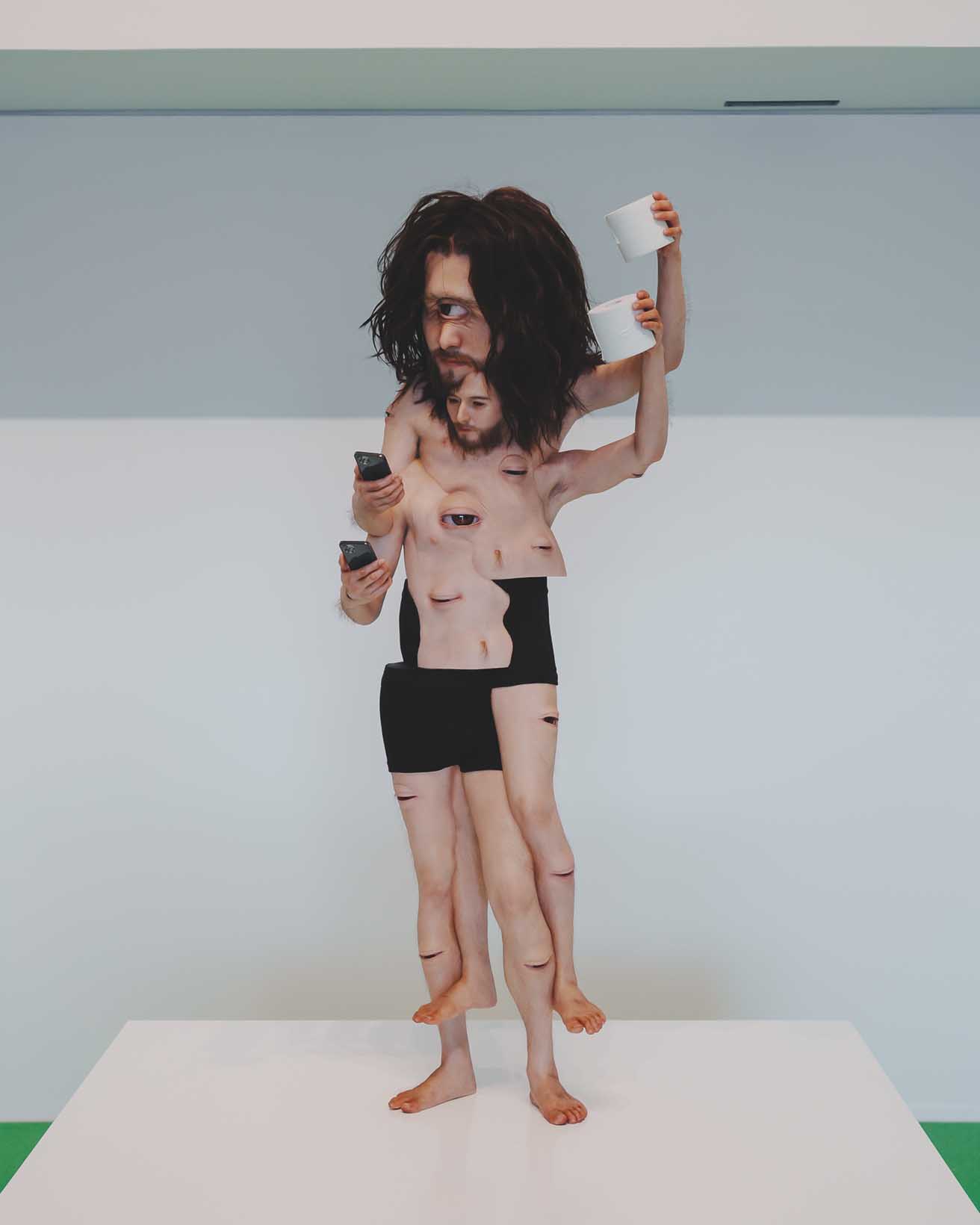

エントランスギャラリーに置かれた井田大介の《Synoptes》はスマホやトイレットペーパーを持つ、身体中に目がある異形の人物像だ。鑑賞者の位置によって目が開閉し、見ているはずの私たちが見られているような奇妙な感覚に陥る。

原口典之は横須賀生まれ、少年時代の一時期を東北で過ごしたことがある。部屋いっぱいになるかと思われる彼の巨大なオブジェ《F-8E CRUSADOR》は原口が幼少期に見た戦闘機やそのプラモデルが原風景となっている。実際の戦闘機は鋼鉄で作られているが、この作品は木枠とキャンバスで作られた、中身が空っぽの物体だ。

隣の展示室の天井に設置された青秀祐の《Ghost Lightning kai》は、原口典之の作品への応答ともとれる作品だ。彼がアーティストになったのは原口の作品がきっかけだという。また父がもと自衛官パイロットだったことから、幼いころから飛行機に憧れて育った。彼の作品も布でできている。2020年に亡くなった原口と1981年生まれの青による空虚な戦闘機が2機、ひそひそと何かを語り合っている。

コミュニティホールに設置された「Virtualion(バーチャリオン)」プロジェクトによる《a day before art》。バーチャリオンは、2020年に大阪大学の大学院生だった五十嵐翔吾によって開発された技術を元に設立した、データと人をつなぐインターネット上のプラットフォーム。今回の展示では鑑賞者が青森の旅の記録を投稿すると、その写真が〈青森県立美術館〉の壁に投影される。「ミュージアムに来た体験がそのまま展覧会になる」アートだ。

青森県立美術館

2006年開館。設計:青木淳。主なコレクションにシャガール、奈良美智、棟方志功など。青森市安田字近野185。9時30分〜17時(入館は16時30分まで)。展覧会『かさなりとまじわり』は2024年9月29日まで。7月13日からは『鴻池朋子展 メディシン・インフラ』も開催中。休館日は第2・第4月曜日。『かさなりとまじわり』+『鴻池朋子展 メディシン・インフラ』のセット券は一般 2000円ほか。公式サイト●半円形のギャラリーからアートが現れる〈青森公立大学 国際芸術センター青森〉

安藤忠雄が設計した〈青森公立大学 国際芸術センター青森〉は青森市郊外の森の中に佇んでいる。半円形になった建物は野外劇場としても使える造りだ。展示棟内部ではギャラリーが弧を描く。奥へと歩いていくにつれてカーブした壁の向こうから作品が現れて、作品との出合いがよりドラマチックなものになる。別棟で創作棟と宿泊棟があり、アーティストたちが地元の人々と交流しながら滞在制作ができる。

ここでの展覧会タイトルは『currents / undercurrents –いま、めくるめく流れは出会って』。目に見える流れ「currents」と、目に見えにくい流れや暗示を意味する「undercurrents」がキーワードになっている。

岩根愛《The Opening》は作者が高校時代を過ごしたカリフォルニア州北部のマトール川をドローンで撮影したもの。青森県と緯度が近いこの川では、年に一度、川が決壊して海に流れ込むという現象が起きる。この地域は1970年代に自然の中で自給自足の生活をするために移住してきた人々のコミュニティがある。エコロジーという概念に基づく西海岸における市民運動の発祥の地ともいわれる。

「修復」や「なおす」こと、そしてその行為から見えてくるものをテーマにしている青野文昭は今回の作品のために青森市内で箪笥などの不要品を集めたところ、古い新聞や日記、写真などが大量に見つかった。それらは過去の、知らない人の営みだけれど、鑑賞者の誰にでも似たような記憶があるものだ。時間が経てばその記憶もまた過去のものになる、その循環が箪笥とともに積み上げられている。

大きな窓のある展示室に設置された是恒さくらの作品は、青森市内で集めた着物や端切れを裂いたり染め直したりして作られたもの。鯨と人との関わりをモチーフにしている。青森では岸に漂着した鯨を食料とするほか、魚を連れてくる「恵比寿神」として信仰の対象にもなっていた。20世紀になってノルウェーから火薬式大砲を使った近代捕鯨技術が導入されると日本の古式捕鯨は行われなくなり、世界中で乱獲が始まった。

この展覧会では一部の作家は滞在制作を続け、7月13日から始まった後期展示でその成果を発表する。岩根愛は八甲田山の雪解けをテーマにした新作を見せる。是恒さくらは作品の中に縫い込められた米を使い、餅をついて振る舞う。新たなリサーチにより、新作や前期と同じ作品でも異なる展示が楽しめる。青森で彼らが見たもの、考えたことがより身近に感じられる。