May 3, 2024 | Art, Travel | casabrutus.com

100年後に残したいもの、残したくないものって何だろう? それを考える芸術祭が千葉県で行われています。内房総5市にまたがる広いエリアで個性的なアートと音楽、食が出合います。

「百年後芸術祭」は千葉県誕生150周年記念事業の一つとして開催される芸術祭。千葉県の内房総にある市原市、木更津市、君津市、袖ケ浦市、富津市の5市で行われている。総合プロデューサーは音楽家の小林武史。アートディレクターを「いちはらアート×ミックス」などを手がけてきた北川フラムが務める。テーマは「環境と欲望」。人間の欲望は環境にさまざまな影響を与えている。だからこそ、そのバランスを考えることが重要だ。

●木更津駅周辺:小谷元彦、梅田哲也、槙原泰介

小谷元彦の《V(仮設のモニュメント5)》は古い蔵の中に置かれている。小谷は「百年後」とのテーマに千年の単位で応えた。作品は約4000年前の縄文時代の土偶「仮面の女神」と約1300年前、奈良時代の半跏倚座(はんかいざ)の月光菩薩像を参照したモニュメントだ。

「縄文時代の墓からは手足を意図的に折られた状態で埋葬された身体が発掘されます。月光菩薩像も手足がない。このことは僕がコンセプトにしてきた幻影痛(注:事故などで切断した手足が痛むように感じること)とどこかで通じるような気がします」(小谷)

梅田哲也《上架》はうち捨てられていた漁船によるインスタレーション。漁網やガラス玉とともに、海の近くの古びた建物の中に設置されている。外にも漁網によるオブジェが設置されていて、こちらでは天候によっては風の音を聞くことができる。船はかなりの期間、放置されていたらしく、船底に張りついたフジツボが変色していた。

●袖ケ浦市:〈袖ケ浦公園〉キム・テボン(金泰範)、大貫仁美、東弘一郎

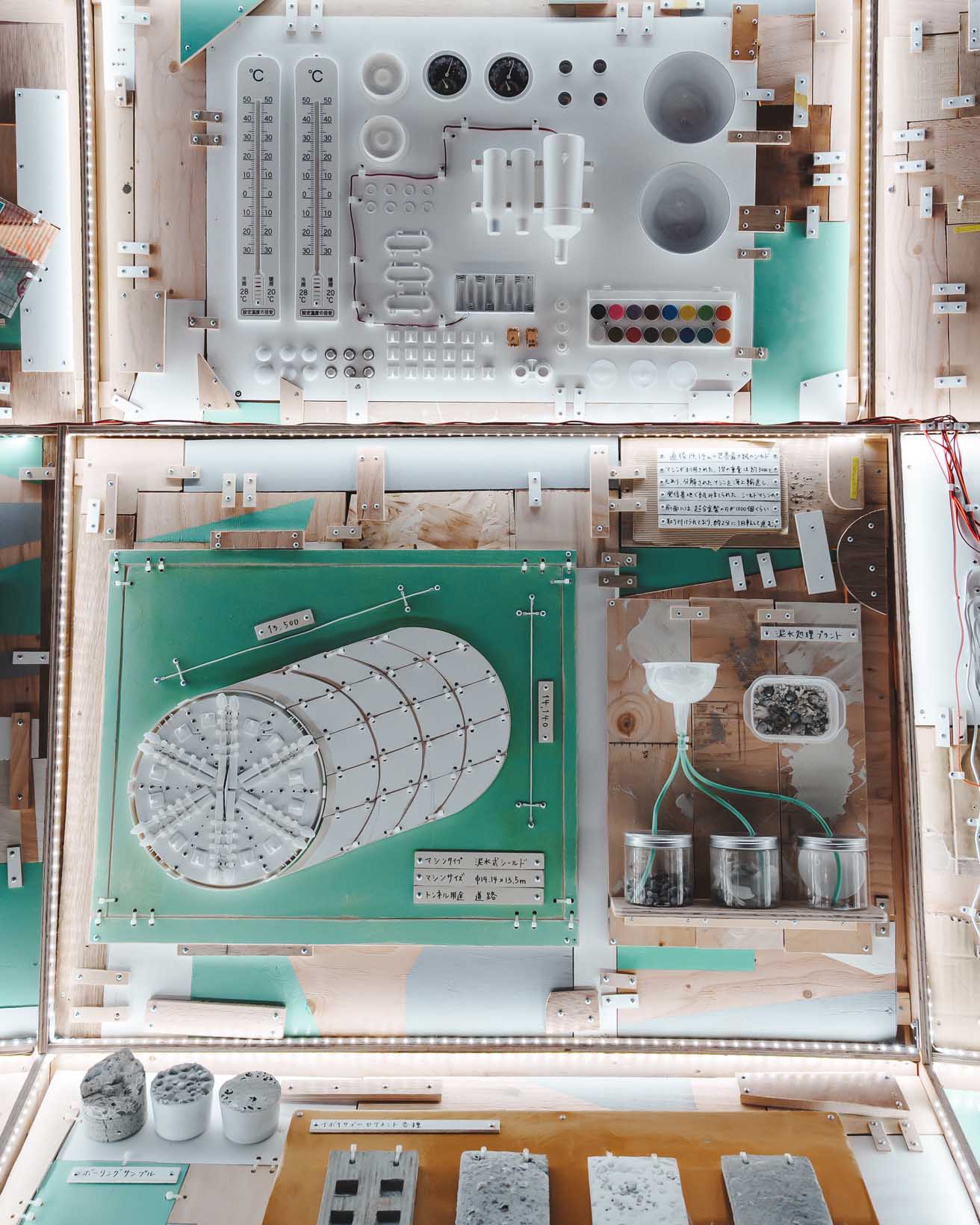

1997年に開通した〈東京湾アクアライン〉は4.4キロメートルが橋梁、9.5キロメートルがトンネルとなっている。中でも海底道路トンネルとしては世界最長のトンネルは水面下60メートル、軟弱地盤と高水圧と戦いながら進められた難工事だった。掘削に使われたシールドマシンは外径14メートルという巨大なもの。土木のアポロ計画とも称される。

袖ケ浦公園にある〈アクアラインなるほど館〉はアクアラインの模型や部品を展示する資料館。キム・テボン(金泰範)はそこに宇宙船のような空間《SKY EXCAVATOR》を日常のありふれたモノを組み合わせて生み出した。作者はアクアラインに使われた技術が近い将来、私たちを未知の宇宙へつれて行ってくれるのではないかと夢想する。

千葉県には全国でもっとも多くの貝塚がある。そのことから大貫仁美は古代遺跡で出土する「断片」をテーマにしたインスタレーションを制作した。用途を失った“日常のかけら”には、かかわった人々のささやかな歴史が秘められている。大貫の《たぐり、よせる、よすが、かけら》は金継ぎの手法でつなぎあわされたガラスの断片で衣服をかたどったもの。会場は江戸時代末期に建てられた住宅だ。歴史の断片が幾重にも重なっている。

自転車を組み合わせた作品で知られる東弘一郎は西上総地方で開発された井戸掘り技術「上総掘り」を復活させた。《未来井戸》は持ち手を動かすと地中でパイプ状の掘削機が上下して井戸を掘るという仕組みだ。もともとは竹で作られていた機械を金属に置き換えている。この上総掘りの技術は半ば忘れられていたため、今では東が一番の使い手と目されているそうだ。来場者は実際に作品を体験して穴を掘ることができる。技術の伝承に一役買うことができるかもしれない。

●君津市:SIDE CORE、さわひらき、保良雄、佐藤悠、深澤孝史ほか

〈東京湾アクアライン〉は千葉県では君津市に接続する。その岸から見える小島に一軒の家が建っている。小さな犬小屋もあって幸せに暮らす家族のイメージが浮かぶ。が、そこには誰も住んでいない。これは移動や移住をテーマにしたSIDE COREの作品《dream house》だ。SIDE COREメンバーの一人は90年代、自身の幼少期に東京都から千葉県に引っ越してきた。東京では三世代同居だったが、千葉ではいわゆる核家族だったという。

アクアラインは東京の人口爆発に備えて他県への移住を促進するために建設されたという側面もある。60年代には同じく人口爆発に対処するため丹下健三が東京湾に洋上都市を建設するという「東京計画1960」を発表した。かつて夢見られた都市や家族の形を浮かび上がらせる。

さわひらき《Lost and Found》は70年代に開園し、今では使われていない保育園が舞台だ。4つの部屋に映像インスタレーションが設置され、順番に上映される。映像が上映されていない部屋は自動でカーテンが開き、大きな窓から園庭に設置したさわのオブジェが見える。

「学校でよく、勉強しないで窓から校庭を見ていたんです。子どもが成長するってそういうことなのかな、と思って」(さわ)

上映されている映像はさわが活動を始めた時期の、20年ほど前に制作したものが中心だ。アーティストとして「子ども」だったころのものになる。

「遊びながら作品をつくっていたころですね。5歳ぐらいまでは何でも遊びの感覚でできると思うけれど、年をとるとややこしくなる」(さわ)

築60年になる廃団地。階段を上ってある住戸の中に入ると、そこには人間ではなく「草」が住んでいる。床に土が敷き詰められて、そこに草が生えているのだ。保良雄の《種まく人》というインスタレーションに植えられているのは帰化種だ。

「帰化種は明治以来、人間が持ち込んだものですが、今では在来種として扱われるものも多い。その多様性はみんながどうやって結びつきあっていけるか、といった話にも通じると思う」

室内ではクラウン(道化師)をテーマとした映像が流れる。

「クラウンは枠組みの外側にいる存在だけれど、王の相談役になることもある。その映像を草といっしょに見る。人間は植物よりも優位であるわけではないんです」

●市原市:〈旧里見小学校〉豊福亮、森靖、エルヴェ・ユンビ、EAT&ART TAROほか

〈旧里見小学校〉では作家の制作現場や、房総の食材が味わえるカフェなどが並ぶ。ここで豊福亮は元体育館だったスペースに、工場夜景をモチーフにしたミュージアム《里見プラントミュージアム》をつくった。市原市が京葉臨海工業地帯の中核でもある工業都市でもあることから着想したものだ。

ここでは豊福のほか角文平、原田郁ら5人のアーティストの作品も展示されている。「小湊鐵道」「不二ライトメタル」など地域に密着した企業の紹介も。アートと工業がコラボレーションしている。

●市原市:市原湖畔美術館『ICHIHARA×ART×CONNECTIONS-交差する世界とわたし』

市原市は50人に一人が外国にルーツを持つ国際都市でもある。〈市原湖畔美術館〉の企画展『ICHIHARA×ART×CONNECTIONS―交差する世界とわたし』は海外から招聘したアーティストによるワークショップやリサーチから生まれた作品を見せるもの。

先ごろ惜しくも急逝したベトナムのディン・Q・レはベトナムと市原で古着を集め、日本や海外にルーツを持つ人と協働して巨大なキルトを縫った。フィリピンのリーロイ・ニューは母国の民話・神話的世界をペットボトルと竹で作った巨樹などで表現する。韓国のチョ・ウンピルは朝鮮半島の人々にとって特別な意味を持つ青い糸でネットのように編み上げている。いずれも多文化共生社会に向けた多様な道筋を示している。

5つの市は同じ千葉県内であってもそれぞれに個性的だ。使われなくなった校舎や公園などのほか、商店街や小林武史が運営する〈クルックフィールズ〉など、今回の記事で紹介できなかった会場も多くある。会期中には小林武史のプロデュースによるライブパフォーマンス「通底縁劇・通底音劇」も開催されている。音楽とアートだけでなく演劇やダンス、詩、映像などたくさんのものが「通底」するパフォーマンスだ。ワークショップやマルシェなどの連携イベントも合わせて楽しみたい。