April 18, 2024 | Culture | casabrutus.com

これまでになかった手法で、新しい価値観を提示してきた各界の偉人たちの名言を日替わりで紹介。日本発祥の文化とされる絵文字をはじめ、私たちは時に文字以上に絵や図でコミュニケーションを図る。その源流ともいえるのが、いまから一世紀前に社会学者が考案したアイソタイプだ。先駆的な考えを生み出したオットー・ノイラートはなにを考えていたのだろう。

言葉はへだたりをつくり、絵はつながりをつくる。

言語の違う国を訪れ、到着した空港でまず手がかりにするのはパスポートコントロールや出口を示す標識だ。新しいスマートフォンやパソコンを手にしても直感的に操作ができるのは、やはり理解しやすいアイコンがあるから。このように現代の生活においてアイコンやピクトグラムの存在は欠かすことができない。こうしたグラフィックの源流にあるのが、20世紀のグラフィックデザインにおける大きな発明「アイソタイプ」だ。

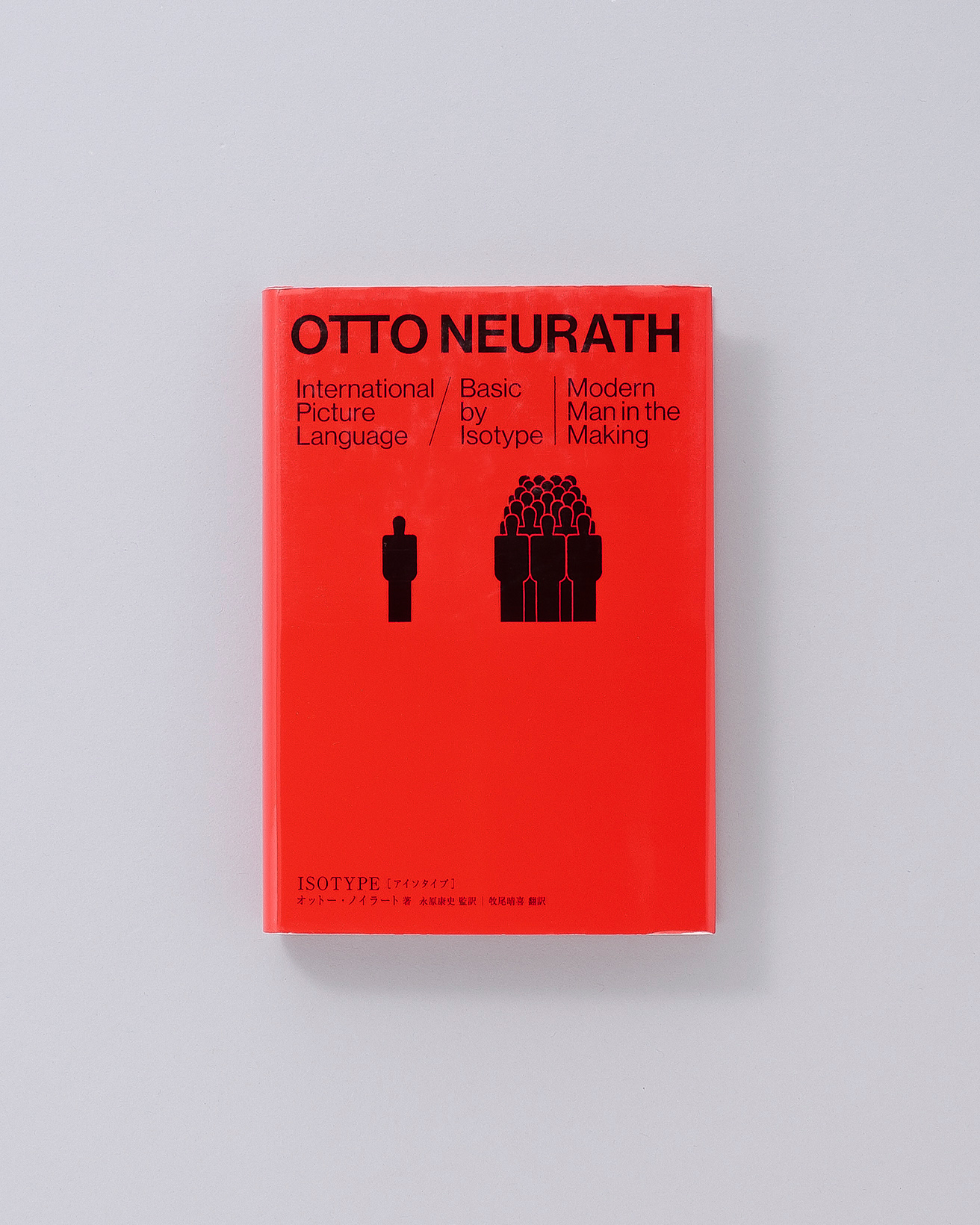

これを発明したのはグラフィックデザイナーでなく、社会学者であり政治経済学者であるオットー・ノイラートだ。1882年に生まれたノイラートは、第一次世界大戦中から戦争経済学の第一人者として活躍する。戦後の1920年代から教育を受けていない大衆へ複雑な社会経済の事実を伝えるためにグラフィックデザインと視覚教育の研究を始める。ここでノイラートがイラストレーターらの協力を得て発明したのがアイソタイプだ。「International System of Typographic Picture Education(国際絵言葉)」の頭文字から取られた「ISOTYPE(アイソタイプ)」の基本理念は、非言語による情報伝達にある。

たとえば人種別の人口変動をそれとわかるグラフィックによって人々の理解を促した。理解が容易なアイコンを用いて定量的な情報を記号的に一目で理解させる視覚的手段である。当時の識字率が低い状況において、文字が読めなくても視覚記号の図で複雑な統計データを直観的に分かるようにした。社会が激変しはじめた時代、人々にわかりやすく情報を提供しようとするというノイラートの志は社会そのものを開こうとするものだった。国家間の移動が活発になるなかで、ノイラートは国際教育に視覚教育は欠かせなくなると考えていた。だからこそアイソタイプは「科学の仕事とデザインの仕事をつなぐ仕組み」だとノイラートはいう。

また「言葉はへだたりをつくり、絵はつながりをつくる」ともいう。ユダヤ人であったノイラートはナチスドイツによるオーストリア併合後、オランダ、イギリスへと亡命し、戦争が終結した1945年末にイギリスで亡くなる。亡命中に最初の妻を失い、やがてプロジェクトをともに取り組んだマリー・ライデマイスターと再婚。彼女はノイラートの死後もアイソタイプの研究を続け、ノイラートの遺稿の出版やプロジェクトの完成に従事した。「図をつくることは文書をつくることよりも責任重大だ。なぜなら図は文書より大きな効果をもたらし、文書より長く存在するからである」とノイラートが遺した言葉のように、その業績はいまも世界の大切な共通言語となっている。