December 9, 2023 | Design, Art | casabrutus.com

どこまでも透明で、浮遊感漂う家具。夢の中にいるような空間を作り出した倉俣史朗の個展が世田谷美術館で開かれています。詩的で、上質なユーモアもある彼のデザインを体感できる展覧会です。

倉俣史朗は1934年生まれ、インテリアデザイン、家具デザインの第一人者として60年代から頭角を表した。磯崎新、三宅一生、イタリアのデザイナー、エットレ・ソットサスらと親交を結び、店舗デザインなど多くの仕事を手掛けるが1991年、56歳の若さで急逝してしまう。没後も唯一無二の才能を惜しむ声は多く、個展やモノグラムの刊行などが行われた。2021年には彼がデザインした寿司店〈きよ友〉が移設された香港の美術館〈M+〉が開館している。

関連記事:倉俣史朗デザインの寿司屋、〈きよ友〉をご存じですか?

関連記事:ヘルツォーク&ド・ムーロン設計、香港の現代視覚文化美術館〈M+〉徹底レポート。

倉俣は三愛の宣伝課や松屋インテリアデザイン室嘱託を経て1965年、独立して「クラマタデザイン事務所」を設立する。当時はまだインテリアデザインという職能が広く認知されているわけではなかったが、西武百貨店や「イッセイ ミヤケ」の店舗デザインなどで高い評価を得ていた。

彼は1955年、桑沢デザイン研究所で学んでいた頃、「具体美術協会」の作品に大きな衝撃を受けたという。ビニール袋に着色した水を入れ、その水の色を床や地面に映し出したり、枠に貼った紙をいくつも立ててその紙を破りながら走り抜けるといった作品だ。後に手がけたインテリアデザインの仕事では高松次郎、田中信太郎、横尾忠則といったアーティストたちとコラボレーションしている。

独立後の倉俣は店舗デザインなどのクライアントワークとは別に、自ら制作費を出して職人たちに作ってもらうという、家具の自主制作を始める。今回の個展に並ぶ家具の多くはこの自主制作によって作られたものだ。彼はスケールの大きい海外の家具に日本の家具が及ばないのは製造コストや流通といった経済的な要因があるからではないか、と感じていた。また外的な条件に縛られずに自らの創造を追求したいという思いもあったことだろう。

自主制作によるシリーズの一つに「引出しの家具」と題された収納家具やソファなどがある。彼はおもちゃを探して引出しを開ける子どもはおもちゃ以外のものを探そうとしているのではないか、引出しには秘密がある、といったことを言っている。たくさん並んだ小さな引出しを一つひとつ開けていく、そのわくわくする気持ちは大人になっても消えることはない。

光そのものが形になったかのような家具もある。《光の椅子》《光のテーブル》は乳白色のアクリル樹脂を成形し、その中に蛍光管を仕込んだもの。椅子やテーブル全体がぼうっと光って、照明器具としても使える。触れることができないはずの光に座る、そんな不思議な体験ができる。

倉俣はインテリアデザインの仕事を始めた当初から「透明な家具」に魅せられていた。彼は透明なカプセル型の什器や、ハンガーパイプ以外の部材をすべて透明アクリル板で作った洋服ダンスに服を掛けて、服が浮いているように見える家具をデザインしている。

《硝子の椅子》は板ガラスどうしをフォトボンドで接着した、ガラスのみでできた椅子だ。座るのがためらわれるけれど、実際にはしっかりと体を支えてくれる。倉俣は地上に生きる者は誰も逃れることができない「引力」と、そこから解放された無重力という二つの力を意識していた。透明なガラスが生み出す浮遊感は束の間であっても重力の存在を忘れさせ、その場に触れることのできない別の次元を出現させているかのようだ。

透明なガラスにヒビを入れた家具は過去に栄えた都市の廃墟や遺物を思わせる。3枚重ねた強化ガラスの中心にあるガラスに衝撃を与えてヒビを生じさせたものだ。ヒビの部分に光が反射してもう取り戻すことはできない、過ぎ去った時間がきらきらと輝く。

倉俣のデザインには詩情とユーモアが漂う。アクリルの中に真っ赤なバラを封じ込めた《ミス・ブランチ》、鳥の羽がひらひらと舞い落ちていくかのような《アクリルスツール(羽根入り)》、針が7本ある時計や文字盤が半分消えてしまった時計などには彼独自の物語性を感じさせる。

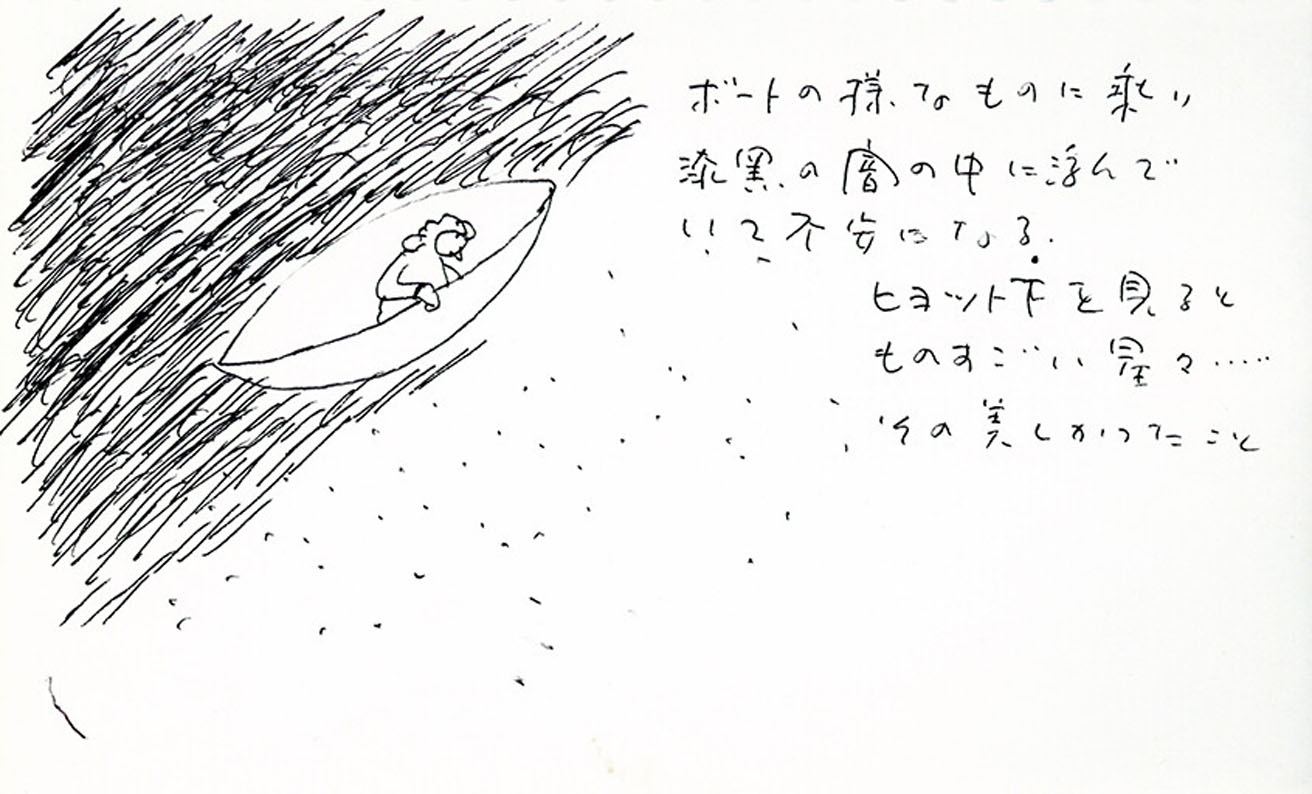

会場に並ぶ、倉俣が大切にしていた書籍やレコード、夢を描き留めたスケッチなども興味深い。没後30年を経て今も人々を惹きつけるクラマタの世界にひたることができる。