November 30, 2023 | Culture | casabrutus.com

これまでになかった手法で新しい価値観を提示してきた各界の偉人たちの名言を日替わりで紹介。日本伝統の庭園を卓越した探究心と美意識で再構築した昭和を代表する作庭家、重森三玲。彼が生涯の創作の礎とした「永遠のモダン」という感性とは。

州浜(すはま)そのものは古典であり、伝統的であるが、その線は決して古典や伝統そのままのものではない。

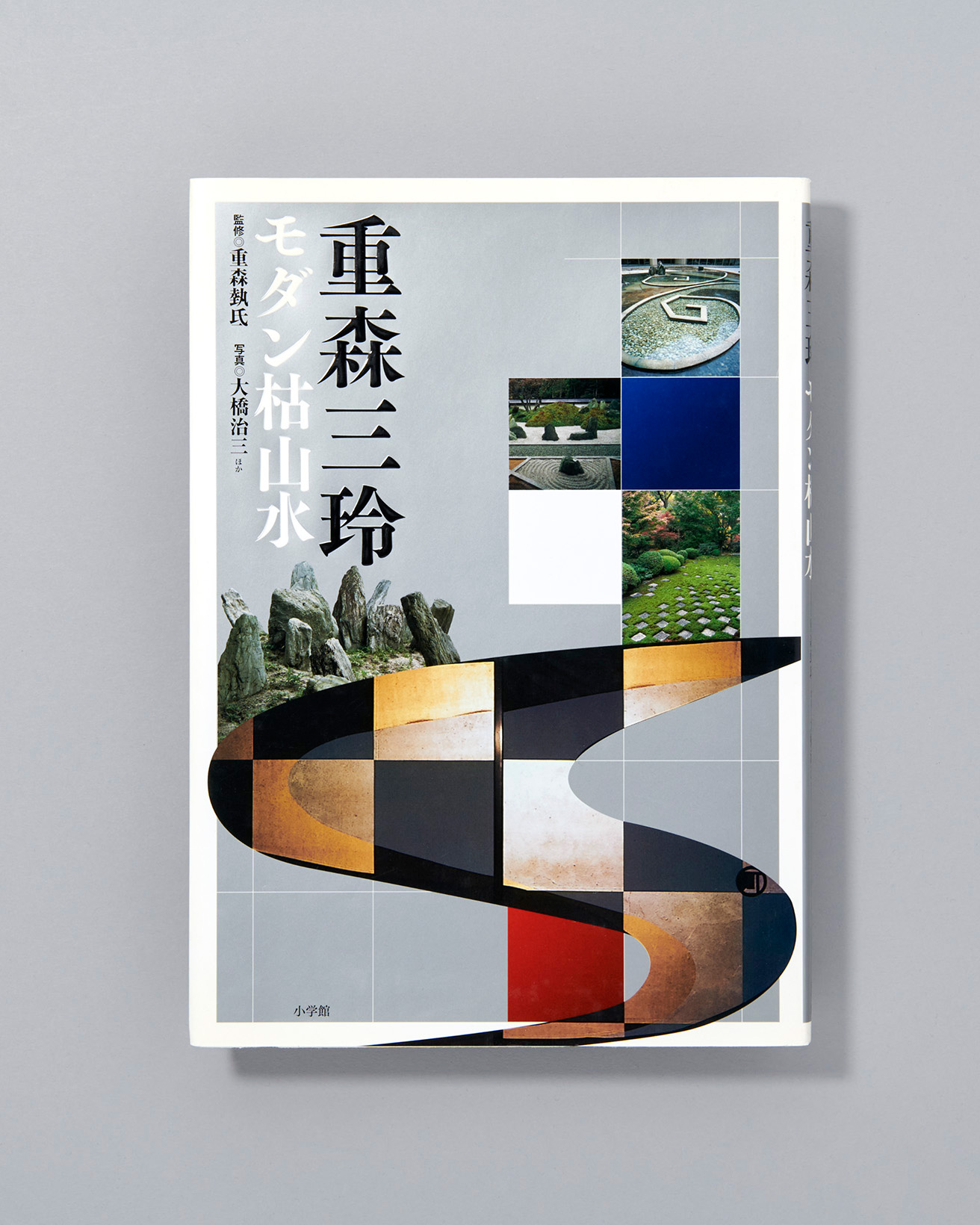

京都・東福寺の「八相庭」や「龍吟庵」の庭園で知られる作庭家、重森三玲。起立する石組みや自在な曲線を描く州浜などで構成される枯山水は、時にアバンギャルドとも称される。

いけばなや茶道など日本の伝統芸術を学び、古庭園を独学で研究した重森は、古いものにも時代を超え色褪せることのないモダン(新しさ)が存在することを確信し、これを「永遠のモダン」と称して自身の創作の軸とした。

庭だけでなく建築も造詣が深く、書院や茶室も数多く手がけ、敷石や飛石、竹垣、襖、床(床の間)などに “永遠にモダン”な現代的意匠を施し、空間を構成した。建築と庭園の融合こそ、彼が目指した「芸術の生活化、生活の芸術化」の根本となるものだ。

重森が主に活躍した戦前から昭和40年代は、日本人の生活が急速に欧米化し、伝統文化が過去のものとして色を失いつつあった時代と言えるだろう。そうした時代の流れにおいて古典の中に“時間に消費されない美しさ”を見出し、再構築した彼の功績は大きい。

「州浜(すはま)そのものは古典であり、伝統的であるが、その線は決して古典や伝統そのままのものではない。」

州浜(すはま)とは庭園の池の水際に石を敷き詰める意匠で、重森が枯山水で多用した手法。モルタルやコンクリートといった素材を用い、赤褐色や青色の小石を併用するなど、伝統的な技法を大きく離脱し、新たな景色を創り出した。表題の言葉は「古典を踏まえながら、いかに自由で新しい線を描くか」という、永遠のモダンを模索する彼の試みを象徴している。

日本中の古庭園を実測調査した庭園史研究家であり、自身も茶人であったからこそ、固定化した形式に批判的だったという重森。古典への深い知識と理解をもって、型にはまることのない独創性を探求した彼の姿勢は、先達の茶人たちの生き方とも重なるのだ。