October 23, 2023 | Design | casabrutus.com

2023年、スウェーデン生まれのホームファニッシングカンパニー〈イケア〉が創業80周年を迎えた。「より快適な毎日を、より多くの方々に」をビジョンとする〈イケア〉はどのような商品の歴史を重ね、いまを迎えたのか。〈イケア〉を運営するインカグループでクリエイティブ・ディレクターを務めるマーカス・エングマンに、彼が愛する歴代の製品とその魅力について話を聞いた。

スウェーデンの南、スモーランド地方の小さな村であるエルムフルトで創業したホームファニッシングカンパニー〈イケア〉。1943年に創業した同社はいま、世界最大級の家具販売店として知られる。そのクリエイティブを統括するマーカス・エングマンが〈イケア〉で働きはじめたのは16歳のころ。デザイン部門で働いていた父を含め、家族みなが〈イケア〉で働いているという彼自身もまた長くデザイン責任者を務めてきた。

彼は、〈イケア〉が掲げる思想「デモクラティックデザイン」に基づいて数々の仕事を実現してきた。美しいデザイン、優れた機能性、サステナビリティ、高品質を兼ね備え、低価格で入手できる製品をつくる。優れた製品をあらゆる人々に届けようと「家具の民主化」を目指しているのだ。

「デモクラティックデザインのコンセプトは、時代とともに進化をしてきました。もともとは美しい形と優れた機能に焦点を当ててきたのですが、そこに手に入れやすい価格という観点が加わります。きっかけは1995年にイタリア・ミラノで行った大規模なショーです。それまでは形と機能があったとしても、それが必ずしも手頃な価格ではなかった。手頃ではない……つまりデモクラティック=民主的とはいえないということに気づいたのです。そこにクオリティとサスティナビリティという2つの柱を加えて、5つの軸で考えを展開しています。いまはそこにスマート化という考えも加わりはじめているのです」と、エングマンはいう。

ここでは、彼が愛するデモクラティックデザインの名作を時代の変遷とともに選んでもらった。

エングマンが最初に選んだのは自身も使っていたという1975年発表のサイドテーブル《STRAJK/ストライク》だ。チェコのデザイナー、トーマス・イエノックによるもの。彼はこの多用途に使えるサイドテーブルは、素材や技術によって実現したものだという。

「ソファテーブルとしても使えるし、ベッドサイドテーブルとしても使える家具です。たとえばベッドサイドに《STRAJK/ストライク》を置くことで、本を読んだり、食事をしたりということが身体の向きを変えることでかんたんに実現できるのです。当時、私たちもまだデモクラティックデザインという言葉を使ってはいませんでしたが、すでにその端緒がここにあったと考えられるのではないかなと思います。フォルムがあって機能があって、しかも非常にモダンなフォルム。この特徴をもった初期の家具のひとつです」

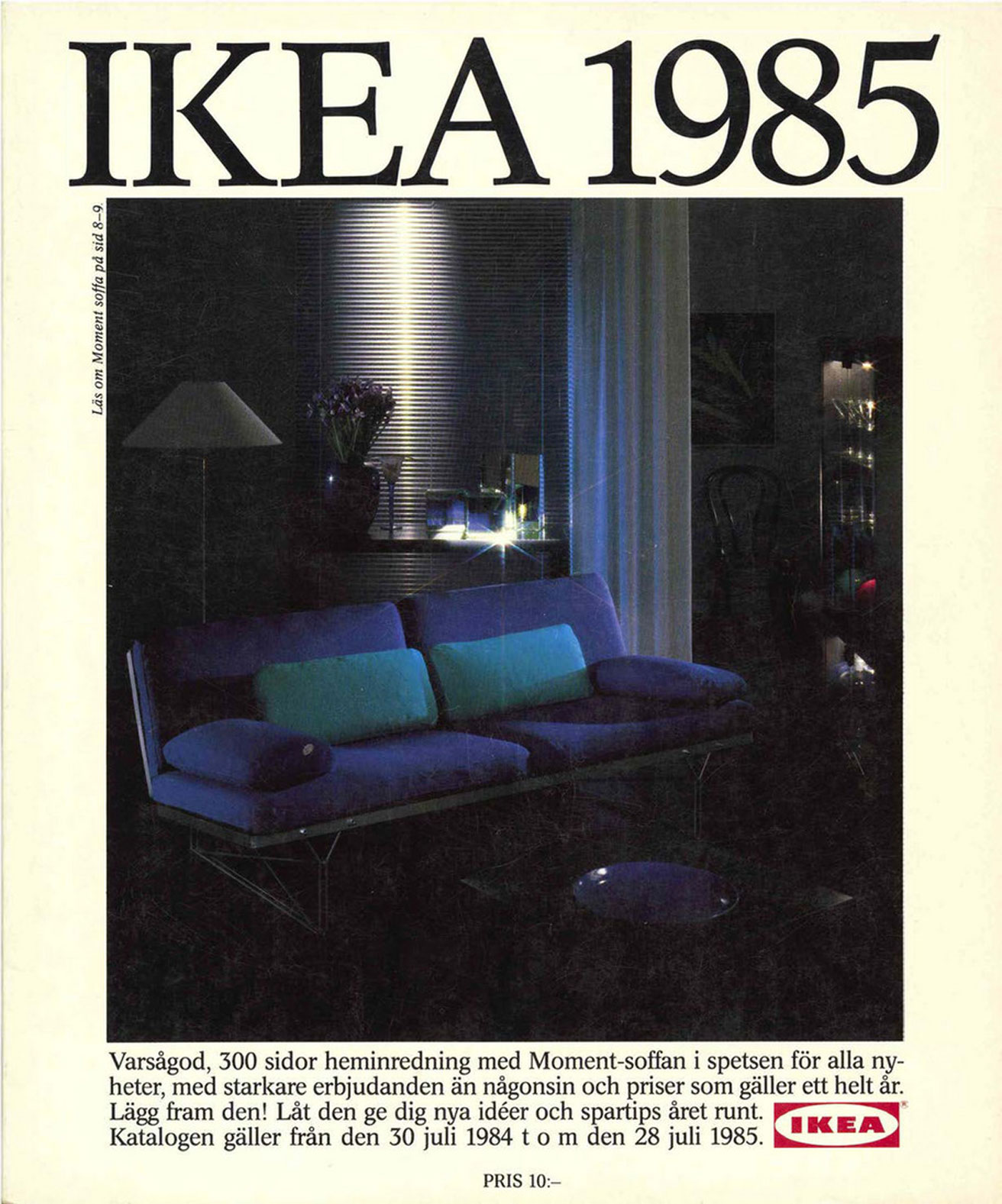

続けてエングマンがピックアップしたのが、1985年発表のソファ《MOMENT/モメント》。近頃、世界のデザインマニアや家具コレクターは〈イケア〉がかつて発表した家具に注目している。ニールス・ガメルガードがデザインした《MOMENT/モメント》もまたヴィンテージ市場で人気を集めるアイテムの一つだ。マーカスはそれを「〈イケア〉における商品開発、そしてイノベーションを端的に示すもの」だという。

創業者のイングヴァル・カンプラードのもとでデザインを始めたガメルガードは、長きにわたって〈イケア〉の製品をデザインした人物だ。《MOMENT/モメント》の開発チームにはエングマンの父も含まれており、ここでもすでにデモクラティック・デザインが意識されていたことがわかる。

「低価格のソファを作ろうと決めて開発が始まったといいます。特に材料を抑えることで低価格を実現しようと考え、素材や製造ラインの見直しから始まったそうです。当時、このようにスチールを使ったソファは珍しい存在でした。彼らは製造工場を探すことに苦労しましたが、最終的に行き着いたのはショッピングカートを製造する工場でした。こうした発想から生まれたソファは結果として、材料と価格を抑え、サステナビリティな良いソファとなったのです」

やがて時代が進み、エングマン自身も開発チームに加わるようになった。ここで彼は1998年に発表した《BURSJON/ブールション》について、自身の経験を交えて語りはじめた。

「私たちの開発は住まいが抱える問題解決のために何ができるかを起点とします。この時、私たちは製品をいろいろ出していたものの根本的な解決には至っていなかったバスルームについて考えることにしたのです。バスルームというのは家のなかにある高速道路のようなものです。誰も使わないときはガラガラなのに、使いたい時はみながそこを使いたがる」と、エングマン。

彼らデザインチームはそこで、一般家庭に滞在してリサーチを行うことにしたのだと振り返る。

「私もリサーチに参加し、見知らぬ家族とともに一週間を過ごすというとんでもないことをやったのですが、これによってバスルームの使い方をつぶさに観察することができたのです。バスルームには風呂用のスツールがありますが、使わないときは場所を取るもの。そこでそこに収納を組み合わせるというアイデアが生まれました。樹脂の製品なので、直線的なデザインでは金型から抜き出す工程で費用が高くなってしまう。こうして角度を持たせることで金型から取り出しやすくし、フォルムとファンクション、そして価格をすべて成立させた製品となりました」

〈イケア〉のデモクラティックデザインは、優れたデザインにも注視してきた。これまでも数々のデザイナーとコラボレーションをしてきたが、エングマンはイギリスをベースに活動するイルゼ・クロフォードと2015年に発表したコレクション《SINNERLIG/スィネリグ》を紹介する。

「彼女とのコラボレーションで私たちは、家の使い方の多様性、材料の多様性に注目しました。これまでクロフォードのデザインは非常に高価な製品ばかりでしたから、このような価格帯の製品を手がけること自体が非常にチャレンジングなことでした。私たちはどのようにクオリティを保ちながら価格を下げることができるのだろうと頭を悩ませましたが、そこでたどり着いた素材がコルクです。このような形で家具にコルクを使うことは当時、まさに発明的なことでした。金属部分の表面処理もサステナブルな加工法を採用し、パーツを接合する金物なども同じく細部まで製造方法を見直しています。結果としてクロフォードがそれまでに発表していた家具の1/10程度まで価格を抑えながら、クオリティの高さは実現できました。苦労はしましたけれど、非常に楽しい経験となりました」

最後に選んだのは、日常的なアイテムを揃える《IKEA 365+》のカラフェ/ピッチャー。まったく新しいホームウェアを作ろうと複数のデザイナーチームで挑んだラインはいまや定番として愛されるが、ここでエングマンは「毎日家で使うものであるからこそ、素晴らしいデザインを実現したい。それこそまさに〈イケア〉のエッセンスではないかと思う」という。素材、製造過程ともにサステナブルであり、価格を抑える。そしてなにより機能面も見直した。《IKEA 365+》の開発にあたって、デザインチームは世界中の冷蔵庫をリサーチした。なぜならあらゆる冷蔵庫のドアポケットにフィットしなくてはいけないからだ。

「結果、世界のどの冷蔵庫にも収納できるサイズを導き出すことができました。口の部分もかなり広く洗いやすいデザインで、100%リサイクル可能なマテリアルである強化ガラスとコルクを採用しています。このように私たちは多面的に検討を重ねることで、世界一売れているウォーターカラフェを生み出すことができたのです。〈イケア〉において大切なのは、一人の天才が何かを作るのではなく、チームワークでものをつくるという姿勢です」

エングマンは製品以上に〈イケア〉そのものがサステナブルな企業であることが重要なのだという。創業時から無駄を出さずに製品開発を行ってきたからこそ、企業が巨大化しながらも二酸化炭素排出量の低減を続けることが出来たと考える。

「当初から不変のものがある一方、当然ながら変わってきたものもあります。それはまさにディテールです。神はディテールに宿るという言葉もありますが、私たちはそれを見直し続けることで進化という学びを積み重ねてきました。いま私たちは世界中のお客様に影響を与える立場にあり、その数は数十億という膨大なものになっています。ですからデザインを通してよりサステナブルな行動を可能とすれば、その影響は計り知れないものがある。ですからサステナブルなソリューションの提案は重要なことです。著名なデザイナーをパートナーに迎える仕事も決して簡単なことではありませんが、そこには必ず学びがあります」

最近ではサビーネ・マルセリスと発表した照明コレクションが大きな反響を得た。彼らはそこでただ単に美しいものを目指すのではなく、現在における照明の役割を再定義しようと考えた。エングマンはこれまで照明といえば天井、そして室内のいくつかに点光源として照明を置くことで心地よい空間をつくることだと考えていたが、「いまの消費者のもっとも身近な照明はスマートフォンだったのです」とリサーチ結果を語る。その状況下で、どのように心地よい照明を作れるかと考えた結果が製品に表れた。彼らの仕事はいつも時代を見据え、問題を見出し、その解決とともにある。

「なにより〈イケア〉らしい製品というのは組み立て式であるということにあります。家具を自分で組み立ててもらうという行為は物流の面でメリットがあるのも確かですが、それ以上に家具とお客さまの間に精神的な絆を生み出すことにあったのだと私は考えています」

いまも定番のロングセラー製品は組み立て方法を改良するなど進化させ続けている。美しいデザイン、優れた機能性、サステナビリティ、高品質を兼ね備え、低価格というデモクラティックデザインはもちろんだが、そこにはなにより家具への愛情というベースがあるのかもしれない。進化し続けるイケアのデモクラティックデザインに、今後も注目していきたい。