May 30, 2024 | Art, Culture, Design | casabrutus.com

陶芸、建築、音楽など、ジャンルを横断して活動するシアスター・ゲイツは世界が注目するブラック・アーティスト。日本の民藝運動と自身のオリジンでもあるブラックネスを合わせた新たな「アフロ民藝」という概念を生み出した。日本初、アジア最大規模となる個展です。

まず「アフロ」とは、アフリカ系の、という意味のそもそもは英語の形容詞である。この言葉が広範囲に広まったのは1960年代で、彼らの独特なヘア・スタイルを指す名詞としての「アフロ」もカタカナで今では日本のお茶の間でもお馴染みだ。一方、「民藝」は、柳宗悦が大正時代の終わりに提唱した民衆的藝術という言葉を短くした日本の芸術運動を指す言葉──なぜこの出自のまったく異なる二つの言葉が現代美術の展示のタイトルとして並ぶ顛末になったのか。

時を遡り2004年、いわゆる日本六古窯、すなわち越前、瀬戸、常滑、信楽、丹波、備前のうち、平安末期よりの歴史を持つ愛知県は常滑に、当地の焼き物を学びに30歳のアメリカ青年が訪れた。それから20年を経た2024年、グローバルなアート・ジャーナル『ArtReview』の “現代美術界で最も影響力のある100人” のリスト「パワー100」の7位に選ばれたのは、今や壮年となった彼であって、ヒゲも少しは白くなっていた。

アメリカはシカゴ出身の彼こそはシアスター・ゲイツ、この「アフロ民藝」という奇妙でユーモアに溢れ、俗っぽくもスピリチュアル、知的にも高度な現代美術の展覧会を六本木の〈森美術館〉で開催中のアーティストなのである。

展示スペースに足を踏み入れる私たちは、この出自の異なる「アフロ」と「民藝」の2つのコンセプトが、工芸、彫刻、絵画、インスタレーション、それから膨大なブラック・カルチャーや焼き物のアーカイブ、時には音楽パフォーマンスまでに化して超合金のトランスフォーマーさながら組み合わされたスペースを目撃することとなる。

5つある展示スペースのうち、日本の無名の工人が造り出したオブジェの持つ歴史を超える民藝と、アフロ/ブラック・カルチャーの神聖なる祝祭性が生み出してきた2つの美が拮抗しながらも居を同じくする、その名も『アフロ民藝』スペースは、今回の展示のパンチラインだといえる。

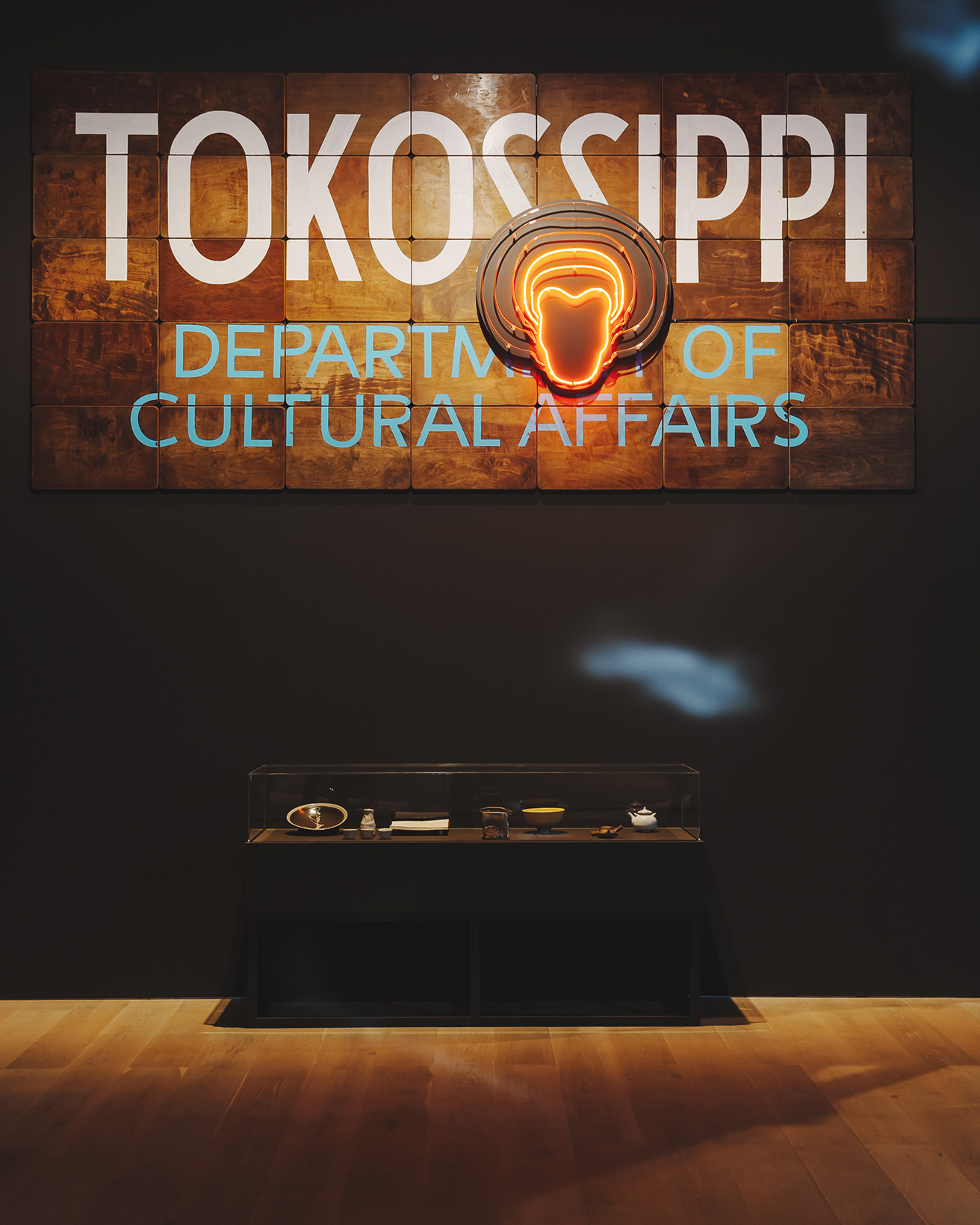

ゲイツが20年前に初めて訪れた常滑の焼き物が圧倒するように無数に並べられ、本来なら天井から吊り下げられているはずのミラー・ボールにインスパイアされたと思われる、SF映画に出てくるパワーストーンのごとき立体が床から光線を発し輝く。その側面にはゲイツの世代にとって忘れられないディスコやR&Bのアナログ・レコードとDJブースが設置されている。それらを見下ろすのはアルファベットとカタカナ、漢字によって表記される「AFRO MINGEI/アフロミンゲイ」とか「TOKONAME YAKI」とか、果ては「TOKOSSIPPI」といった言葉の刻まれたペインティングやオブジェだ。この最後の展示スペースと辿りつく前に、私たちは旅するように異なった「アフロ」×「民藝」の展示に迎えられる。

最初の展示スペース『神聖な空間』は静謐な、色調の抑えられた中、7台のスピーカーとゴスペルの伴奏楽器〈ハモンドオルガンB-3〉からなる《ヘブンリー・コード》というゲイツ自身の作品や影響を受けた作家の作品が並べられており、気がつくと私たちは常滑製の煉瓦を踏みしめ歩いているだろう。

次は、横に縦に膨大に集められたその英語/日本語の書物のすべてが“アフロ”の歴史や文化にまつわるものだと理解したときに直観的な、なんともいえない感動が襲う『ブラック・ライブラリー&ブラック・スペース』であり、それは少なくともこの展示を観覧できる、つまり、戦場や難民キャンプといった環境にいることから免れた人々には、いつだって知が開かれていることも示唆している。

『ブラックネス』スペースには、『神聖な空間』に続いて再びゲイツ自身と彼の家族のバイオグラフィ的な要素と関連したタールの作品が登場し、体育館の床材を再利用した大型の作品、またオリエンタル/アフリカともモダニズムの美とも感じられる陶器など、ゲイツや他の作家の作品それぞれの複数の視線が“黒くあるということ”を認識させられるが、同時にそれはその視線と理由を問い直しているかのようでもある。

アフロという言葉は、アフリカ系アメリカ人=ブラックの人々の差別を跳ね返すための政治的な直接行動のみならず、自分たちの誇りのカルチャーとアートを通した表現が盛んになっていった時代に広まった。一方、学習院を中心とした芸術運動/雑誌「白樺」より放たれた才能、柳宗悦、そして河合寛次郎、濱田庄司は、イギリスの若き陶芸家バーナード・リーチたちとの交友と共に、1920年代、大正の終わりにそれまで美の専門家たちに見向きもされなかった“雑器”などと呼ばれた手仕事/焼き物から「民藝」を生み出していく。

つまりは、「アフロ」など、黒人のアイデンティティを高めるためのスローガンとしての“ブラック・イズ・ビューティフル”は、「貴族的な工藝美術と相対する」、「民衆の民と工藝の藝」から「民藝という新しい字句」を創り出した柳らの民藝の基本的な考え、人々による人々のためのアート&クラフト運動という姿勢のもたらす新しい美としてそこでまず共通する。

もちろん、この展示すべてに共通して表されたような「アフロ」と「民藝」混淆の美は、現実の社会ではまだメインストリームではなく、すなわち美術の展示というアーティストによって構想された場にしか成立していない。

多分、私たちはその見慣れぬおかしさに驚いたり微笑んだりしながら、ディスコのような、美術館のような、常滑のような、ミシシッピーのような、はたまた仏閣か教会(!)のような奇妙なスペースの美を受けとめることができる。そして、ゲイツはその新しい美が成り立つことの、キレイごとに終わらない面を承知の上である。

「20歳のときに桃山時代について学び、豊臣秀吉という人物を知りました。彼の雄大な日本の統一の計画やもともとは彼の支配欲から生まれた日本文化の特別な時代についても学びました。なぜ桃山時代が窮極ともいえる文化の咲き乱れる時と化したのか、理解しました。秀吉の帝国主義的な朝鮮出兵によって韓国の驚くべき陶工たちを萩に連れてきたということは歴史的な真実です。桃山の美は、戦争と帝国主義あってのことなのです」(シアスター・ゲイツ、合同取材会での発言)。

桃山時代の美と政治の話を持ち出すのは、ゲイツが日本の歴史についての知識を持っているからだが、単にかつての日本の帝国主義を非難するのではもちろんない。朝鮮に侵略し支配した日本、日本を支配したアメリカ、そのアメリカの内にいながら、アフリカ大陸から強制的に連れて来られた人々の子孫アフリカ系アメリカ人として、彼は日本の美と政治を視ることが可能であり、また柳宗悦もそうした複数に交錯する視線をもって新しい美を発見したのではなかっただろうか。

柳が美を通じて発見した “朝鮮“ の “友” たちに向けて「人間そのものに絶望してはいけない」と記した文章『朝鮮の友に贈る書』を発表し、韓国併合の後の激しい朝鮮独立運動を支持した。

ゲイツ自身、常滑の陶工たちは朝鮮の陶芸を尊敬し、愛し、現地の陶芸家と親交を持つものもいたという話を聞いたという。美は、アートは、複雑な政治や社会のありようを含む私たちの幅広い意思決定に大きな影響を及ぼす可能性を持っていて、少なくとも柳宗悦と民藝の美はそのようにあった。

とはいっても当時、韓国と日本の距離が遥か遠く見えたように、2024年、未だ「アフロ」と「民藝」の距離はまだ遠く感じられるかも知れない。でも、その距離は、私たちそれぞれがスペースを歩いて観覧していく中、壁面の《黒人仏教徒のための香りの実践》という作品が日本の老舗とのコラボレーションであると気がついたり、ゲイツが買い取った常滑の陶芸作家小出芳弘の2万点にも及ぶ焼き物のディテイルを眺めたり、今回の展示のための「門」、(名字のゲイツGates=日本語の門)という酒をミュージアム・ショップで買ってみたりしている中、きっと消散していくだろう。

実に、正しい「アフロ」が、正しい「民藝」がここにあるのではない。私たちは、そのどちらでもない、しかしそれら双方の替わりに、美術館の外には未だはっきりとあるわけではない、ゲイツによって想像され創造された「アフロ民藝」を鑑賞する。その時私たちは、柳宗悦の民藝が、東京中心どころか東北やアイヌや沖縄の美を尊ぶことはもちろんのこと、朝鮮(韓国)、台湾、そしてイギリスの “スリップウェア” までに及ぶ、いわゆる国を超越したもので、その美の全体像は柳らの構想の内にあったともいえたことを思い出してもいい。付け加えておけば、柳は民衆の美としてのジャズも高く評価していた。

そうそう、こうした「アフロ民藝」が備える幾層ものキャラクターと、グローバルにありとあらゆる場所からツーリストが訪れる東京は六本木という街に高く中空に浮かぶ森美術館は、いかにも相応しい均衡を誇る。そして、それは「アフロ民藝」が今年体験するべき非常に有力なアート・ショウのひとつの理由となっている。

外見は多分バラバラの、異なったところからやって来た私たちそれぞれが展示スペースを巡って体験し受けとるのは、シアスター・ゲイツが日本にいる友たちへ贈る、アフロと民藝の新しい関係が構築する新しい美の経験である。