May 14, 2024 | Culture, Art | casabrutus.com

これまでになかった手法で新しい価値観を提示してきた各界の偉人たちの名言を日替わりで紹介。「OSAMU GOODS®(オサムグッズ)」の生みの親であり、希代の美術ファンであり、多くのエッセイをのこす原田治が語った美術について。

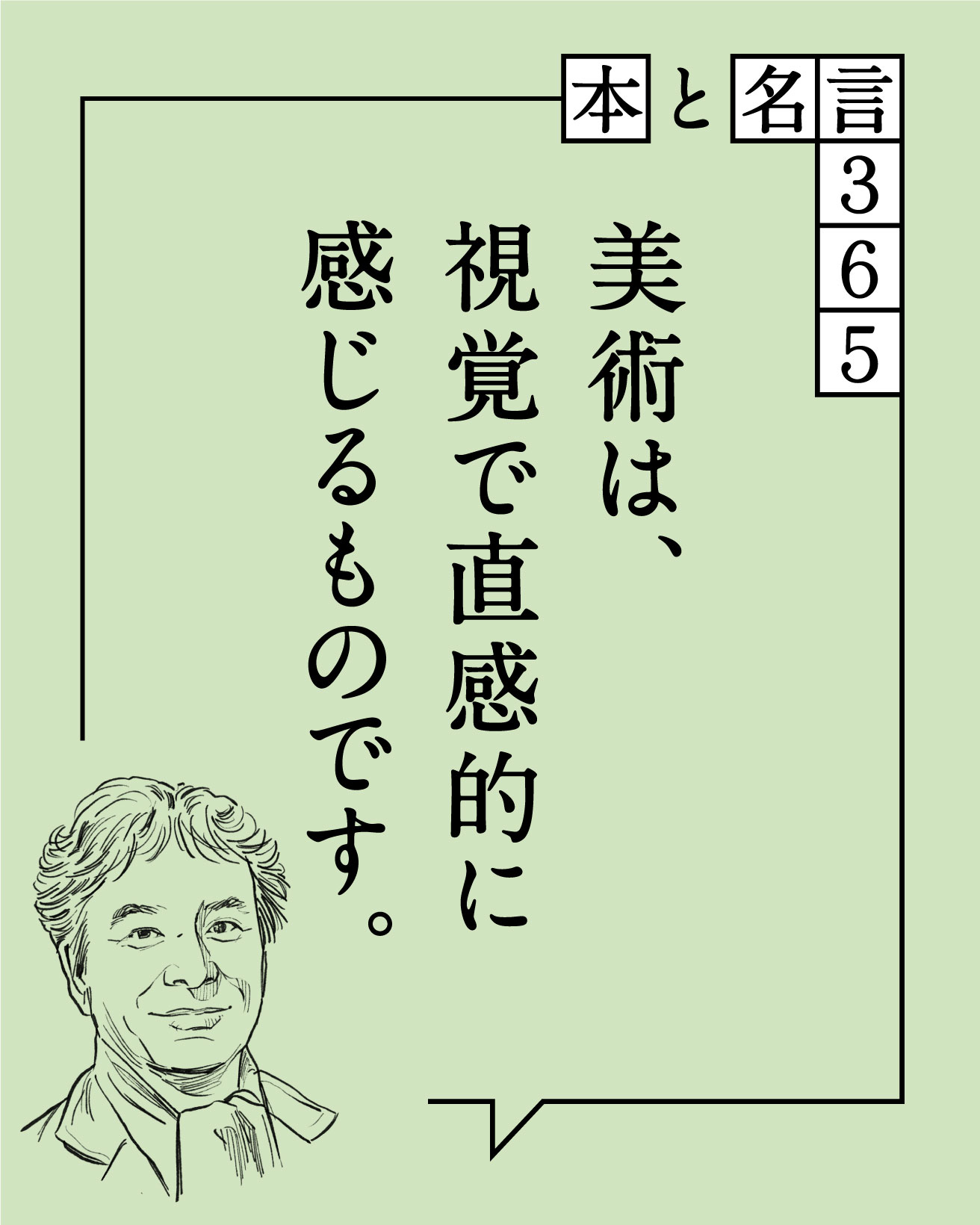

美術は、視覚で直感的に感じるものです。

「原田治」という名は知らずとも、金髪でポニーテールのきょとんとした表情の少女のキャラクターを見たことのある人は少なくないだろう。2019年に世田谷文学館で開催された没後初の回顧展『原田治展「かわいい」の発見』で初めて見たという方もいるかもしれない。1970年代後半から90年代にかけて女子高生たちを中心に大人気であった「OSAMU GOODS®(オサムグッズ)」を生み出したのが、原田治である。

イラストレーターとしての活動がよく知られる原田だが、「趣味はと聞かれたら、迷わずぼくは美術と答えます」という程の美術好き。本書では「サラリーマン氏が夕刻のバーでカラオケを楽しみ、八百屋のおじさんが庭の盆栽に手を入れることに等しく、ぼくは美術館の廻廊を巡るのです」と述べる。古今東西様々な美術を眺め、あくまで「ぼく」の視点で友人に語りかけるように作家や作品について綴られる。

美術は、視覚で直感的に感じるものです。

この言葉は、原田が日本美術について語った文章で述べられたもの。あるとき原田は、俵屋宗達の絵を見て強い感動をし、次々に日本美術について見識を深めていった。そして、ある時宗達と縄文土器の美と対応させて論じた書籍を読み、興味は縄文土器へと移っていく。そして、今までは少し敬遠していた国立博物館へと足を運び、縄文土器を目の前にしたら、はたと気づいた。自身の好きな美術の原型は「縄文土器」あったのだと。「縄文土器のうえにあらわれている力強い生命力は、その共通性ある美術の母体となるべきもの」だと原田は述べる。そして、日本美術の中で“異端”だとされる縄文土器に首を傾げ、「縄文的美意識は、日本美術の原点であり、異端なるものではないのです」と独自の理論を展開する。様々な文献を紐解き、1万年以上も前の時代に想像力をはためかせ、現在残っている実物の資料を丹念に眺め、書き留める。その執念というか、事件の真実に迫る探偵のように、じりじりと迫る文章は読者を惹きつける。

しかし、原田の基本姿勢は先に述べた言葉にある。好きなものについては、とことん深く調べ、語るが、美術史の流れなどは関係ない。ルネサンスのティツィアーノから、21世紀のラウル・ビュフェ、小村雪岱や木村荘八を語ったかと思えば、北園克衛の詩のグラフィックデザインについて語り、アメリカのカートゥニストたちへ思いを馳せる。時代も国も超えて「好き」な美術が語られる。この本を読んでいると、好きならそれでいいのだ、と安心させられる。

ぼくの美術趣味を懐古と云う勿れ。人は変わり時代は移れど、美術は永遠の美としてのみ存在しています。古いも新しいもないのです。