May 2, 2024 | Art, Travel | casabrutus.com

世界に名だたる文化都市・京都にて、歴史的建造物を舞台に繰り広げられる『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭2024』が今年も開催中。13のメインプログラムのうちCasa BRUTUSが注目するのはこの5つの展示です。

写真で京都の街をジャックすると同時に、人類が考えるべき社会問題を提起する『KYOTOGRAPHIE』。第12回目となる今回のテーマは「SOURCE=源」。万物の始まりであり起源でもある、生命や自由、愛の源を探求する。国内外の気鋭の写真家が参加し、12の会場で繰り広げられる13のメインプログラムのうち、ここでは注目の5つの展示をピックアップ。見どころを案内したい。

■ヴィヴィアン・サッセン『発光体:アートセッション1990-2023』 @京都新聞ビル地下1階(印刷工場跡)

2015年まで40年間にわたり、休むことなく新聞を刷り続けてきた〈京都新聞ビル〉地下1階にあるかつての印刷工場。10年近い時を経てもなお、インクの匂いが残る空間で展示されているのは、オランダ出身のアーティスト、ヴィヴィアン・サッセンの日本初となる大回顧展だ。彼女の30年の活動の軌跡を辿り、過去作、未発表作品、ビデオインスタレーションなど十数のシリーズにのぼる200点以上の作品が展示されている。

子どもの頃にケニアで育ったバックグラウンドを持ち、ファッションデザインを学んだ後に写真に取り組んだサッセン。アートとファッションという2つの領域を横断して生み出される作品は、 鮮やかな色彩や仕掛け、フレーミング、被写体へのアプローチにおいても異彩を放ち、唯一無二の多彩な表現となっている。

ケニアで目にしてきた色彩や影が、自身に大きな影響をもたらしたというサッセン。父の死、セクシャリティ、文学や美術史など、彼女を取り巻く多くのものにインスピレーションを受け、写真や映像、ペインティング、コラージュを組み合わせた作品群へと昇華されている。

■クラウディア・アンドゥハル『ヤノマミ|ダビ・コぺナワとヤノマミ族のアーティスト』 @京都文化博物館 別館

ブラジルとベネズエラにまたがるアマゾンに暮らす最大の先住民族、ヤノマミ。歴史ある〈京都文化博物館 別館〉で展示されているのは、長年にわたりヤノマミ族を撮影し、彼らの権利と主張を守るために共に活動を続ける、スイス出身でブラジルのクラウディア・アンドゥハルによる写真と映像作品だ。

日本では初となるこの展覧会では、ヤノマミのリーダーであり、シャーマンでもあるダビ・コペナワの言霊、様々な時代のヤノマミのアーティストによる精緻なドローイングと映像作品も併せて展示。ヤノマミの人々を多角的な視点で捉えることで、その精神世界を垣間見せ、問題を可視化させて新たな脅威から守り続ける基盤となっている。

「ヤノマミが暮らす地はブラジル政府により先住民族保護区として認定されているものの、金の採掘など居住地域への違法な侵入や自然破壊、感染症などの様々な被害を受けている。作品を通じてヤノマミの文化の素晴らしさを知り、我々がどのような環境に置かれているかを広く知ってほしい」とコペナワは人々に訴えている。

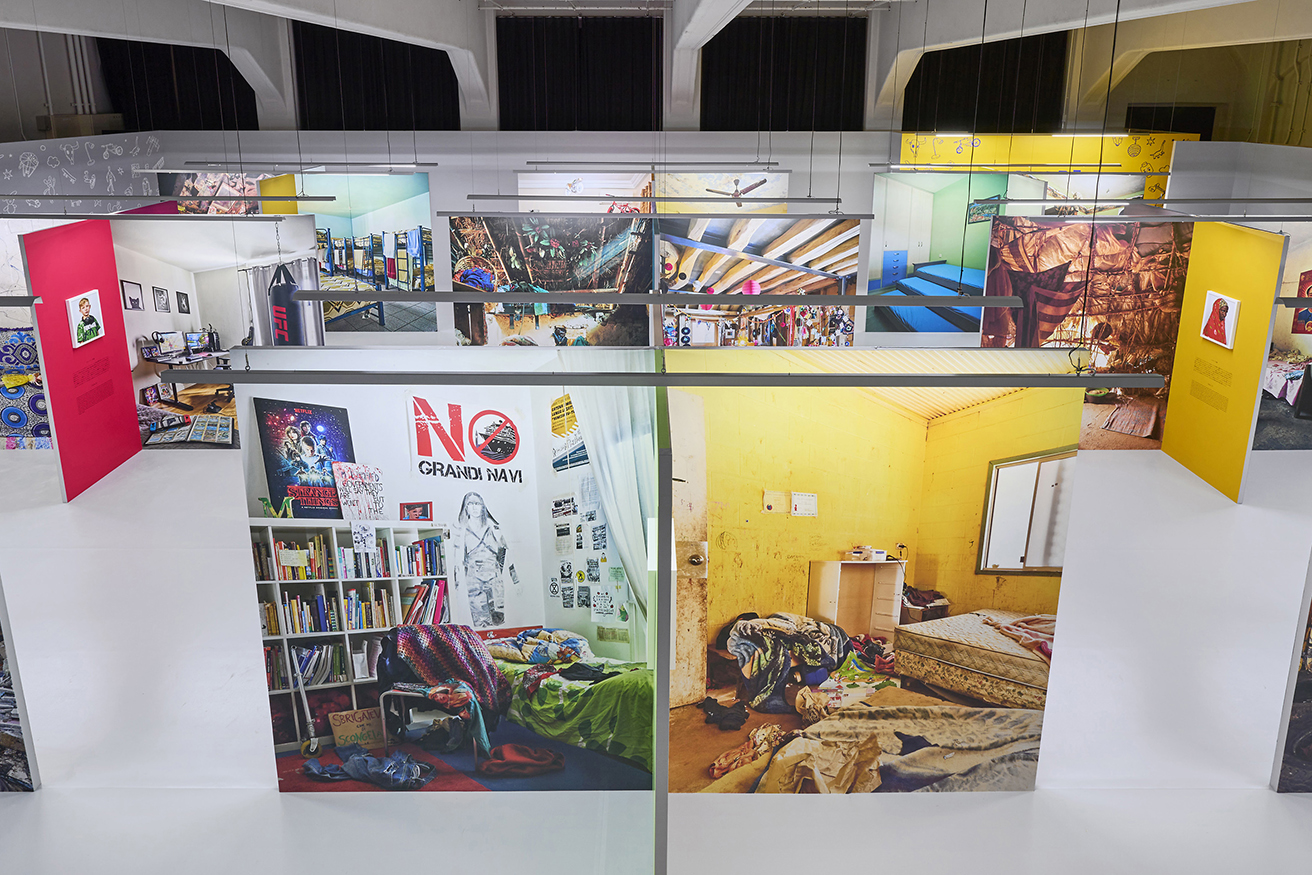

■ジェームス・モリソン『子供たちの眠る場所』 @京都芸術センター

1869(明治2)年全国に先駆けて誕生した番組小学校の一つ、明倫小学校。1931(昭和6)年に改築された小学校建築をそのまま残したアート拠点が〈京都芸術センター〉だ。ケニアで生まれ、イギリスで育ったジェームス・モリソンによる、世界中の様々な境遇にある子どもたちの寝室とポートレートを展示するのにこれほどふさわしい場所はない。彼が5大陸40カ国で撮影してきた作品『Where Children Sleep』のうち、本展では28カ国35人の子どもたちの写真を展示。原寸に近いサイズに引き伸ばされた写真は、つぶさに子どもたちが置かれた環境を伝えてくれる。

このブロジェクトは当初『ベッドルーム』と名付けられていた。ところが撮影を重ねるうちに家族全員が一つの寝室を共有していたり、自分の部屋を持たない子どもが多いことに気がついたという。『Where Children Sleep(子どもたちの眠る場所)』というタイトルはそこから付けられた。

「子どもたちをテーマしたプロジェクトからは、その奥にある難しい問題が見えてきます。貧困、富、気候変動、銃による暴力、不平等、教育、ジェンダー、難民問題など、現代の複雑な問題を考える手段になるのではないでしょうか。写真とともに添えられた文章も読んでもらいたい」とモリソンは語る。

■ジャイシング・ナゲシュワラン『 I Feel Like a Fish』 @TIME’S

インドのカースト制度の最下層、ダリットとして生まれたジャイシング・ナゲシュワラン。小学校を設立した祖母のもと、教育を受けることができた彼は、ダリットを忘れるため都会へと出て写真家として活躍する。ところが大病を患い、パンデミックで故郷へと戻ることを余儀なくされる。そこで改めて大切さに気づいた自身の家族を撮影し、ダリットに対する残虐行為やカースト差別を訴えているのだ。

水槽に泳ぐ魚を見るたびに、自分自身を見ているようだというナゲシュワラン。「魚には向こう側に広がる世界は見えているけれど、魚がその世界に触れようとするとガラスという壁が立ちはだかる。インドのカースト制度はそのような金魚鉢を数多く生み出し、カーストが低いほど鉢のサイズは小さくなります」

会場となるのは高瀬川沿いの商業複合施設〈TIME’S〉。1984年に建てられた安藤忠雄の初期作で、コンクリートブロックが印象的なビルだ。近年、テナントが撤退し閉鎖されていたため、中に入ってじっくり建造物を見ることができるのは数年ぶりのこと。同時開催されている『KG+』の展示と共に、初期ANDO建築の空間もじっくりと楽しみたい。

◾️川内倫子×潮田登久子『From Our Windows』@京都市京セラ美術館 本館 南回廊2階

グローバリーラグジュアリーグループ〈ケリング〉が、文化と芸術の分野において活躍する女性に焦点をあてるプログラム「ウーマン・イン・モーション」としてサポートするのが川内倫子と潮田登久子の対話的な展覧会『From Our Windows』だ。

国内外で高い評価を受ける川内が、本展でのパートナーとして名を挙げたのは、黎明期から女性写真家として活動し、目の前の生活に真摯に向き合う存在としてリスペクトするという潮田。それぞれ身近な家族を撮影した2つの作品を展示。あえてスペースを分けることで、被写体やルーツに関する共通点を浮かび上がらせている。

『Cui Cui』は川内が学生の頃から13年間にわたり撮り続けたシリーズ。家族の中でもっとも高齢だった祖父を死に近い存在として撮り始めたことに始まり、甥っ子が誕生するまでの家族の循環を見つめ続けた作品。『as it is』は自身の出産と3年間にわたる子育てのなかで出会った子どもの姿や身近な風景を捉えている。

一方で潮田が発表するのは『冷蔵庫/ICE BOX』と『マイハズバンド』の2つのシリーズ。自身の生活を記録に留めるように自宅の冷蔵庫を定点観測したことに始まり、親戚や友人らの冷蔵庫を定点観測した『冷蔵庫/ICE BOX』。

写真家の島尾伸三との間に娘のまほが生まれてすぐ引っ越した、東京・豪徳寺の洋館での暮らしを捉えた『マイハズバンド』は、長く仕舞い込まれていたものを2022年に写真集として発表したもの。同時期に撮影されたものでありながら、異なる質感を持つ2つの作品を通して、気づきをもたらしてくれるのだ。